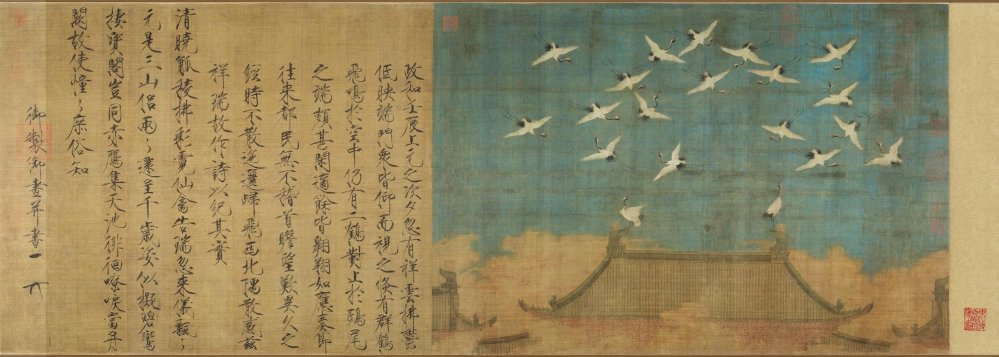

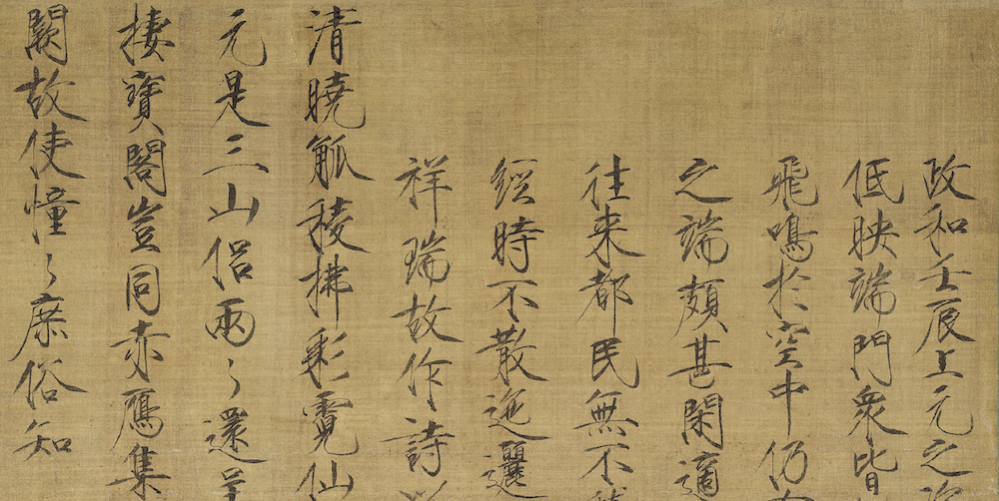

La Source aux fleurs de pêcher est un conte extrêmement célèbre de Tao Yuanming 陶淵明, poète qui vécut entre 365 et 452. Il a été abondamment traité en peinture, fait partie des classiques, des incontournables. Shitao 石涛 (1641-1719, dynasties Ming et Qing) s’est penché sur ce sujet, en a donné une version particulière, que voici :

Avant d’observer ce rouleau à la loupe, lisons le conte qui l’a inspiré :

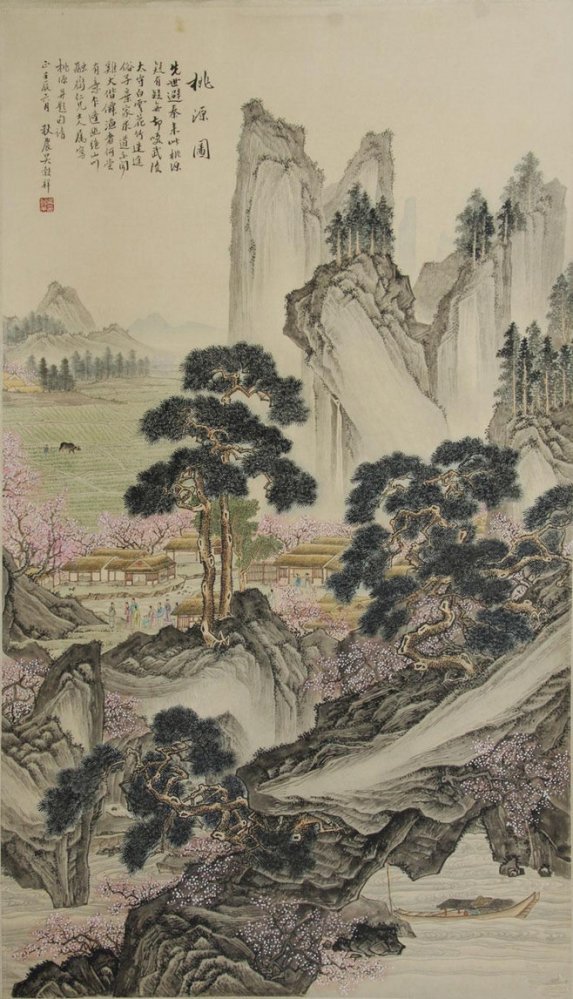

La Source aux fleurs de pêcher

« Pendant les années de règne Taiyuan des Jin, un habitant de Wu Ling, pêcheur de son état, avait suivi le cours d’une rivière encaissée, insoucieux du chemin parcouru. Soudain il se trouva devant une forêt de fleurs de pêcher. Elle couvrait les deux rives sur plusieurs centaines de toises, sans nul arbre d’essence différente. L’herbe embaumée était fraîche et belle, les corolles tombées jonchaient le sol, pêle-mêle. Le pêcheur, fort étonné, repartit, désireux de connaître l’étendue de cette forêt.

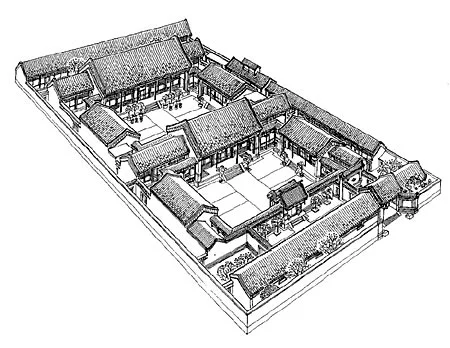

Elle se terminait à la source de la rivière. C’est alors qu’il vit un mont où se décelait une petite ouverture ; il lui sembla y apercevoir de la lumière. Laissant là son embarcation, il s’y engagea. Au début, extrêmement étroite, la caverne permettait tout juste le passage. À nouveau il parcourut plusieurs dizaines de toises, et tout à coup elle s’ouvrit à la clarté du jour : un plat pays s’étendait jusqu’aux lointains ; les demeures avaient belle apparence ; on découvrait une riche campagne, de jolis étangs, des bouquets de mûriers et de bambous. Des chemins tissaient leurs réseaux, les coqs et les chiens se répondaient. Dans ce décor allaient et venaient des hommes et des femmes, qui semant, qui ouvrant, tous vêtus de façon insolite. Têtes chenues ainsi que petits enfants à cadenettes exprimaient la plénitude du bonheur.

À la vue du pêcheur, grande fut la stupéfaction. On s’enquit d’où il venait et il ne cela rien. Alors une famille le convia à entrer ; on servit l’arack, on tua une poule, on apprêta le repas. Quand au village fut connue sa présence, tous vinrent le questionner. Eux-mêmes dirent que leurs ancêtres avaient fui l’époque trouble des Qin et que, suivis de leurs femmes, de leurs enfants, des autres habitants du canton, ils étaient venus en ces lieux inaccessibles pour n’en plus ressortir ; par suite tout contact avait été perdu avec les gens du dehors. On lui demanda quelle dynastie régnait présentement ; à dire vrai ils ignoraient l’existence des Han, à plus fort raison des Wei et des Jin. L’arrivant conta de point en point ce qu’il savait sans rien omettre ; tous soupiraient, effarés. À tour de rôle, chacune des autres familles l’invita, toutes lui offrirent l’arack et le manger. Il s’attarda plusieurs jours puis prit congé.

Les habitants de ce monde retiré lui dirent : “Il nous chagrinerait que vous parliez de nous à ceux du dehors.” Une fois sorti, il retrouva son embarcation ; il refit alors en sens inverse le chemin, qu’il marqua de nombreux jalons. Arrivé au chef-lieu, il se rendit chez le préfet et lui fit un récit complet. Le préfet dépêcha sur-le-champ des hommes pour reconnaître le parcours et rechercher l’emplacement des jalons laissés auparavant, mais ils se perdirent et ne retrouvèrent pas le chemin.

Ce qu’ayant ouï-dire, Liu Ziji, de Nanyang, personnage de haute moralité, décida, plein d’alacrité, d’y aller. Il ne parvint à rien. Bientôt il tomba malade et trépassa ; si bien que depuis lors nul n’a repris la quête. »

Traduction de Léon Thomas, 1985

Comment interpréter ce conte ? Pour y voir un peu clair, penchons-nous sur la personne de son auteur, Tao Yuanming. Cet homme-là appartenait à une famille de notables, son arrière-grand-père avait été promu duc après avoir écrasé une rébellion contre l’empereur. Tao Yuanming, lui, n’était pas de ce bois-là. Petit fonctionnaire dans une lointaine province, il occupa ce poste pendant trois mois seulement, jusqu’au jour où il refusa de satisfaire au cérémonial en vigueur lors de la visite d’un supérieur. Son maigre salaire, dit-il, ne lui permettait pas de « courber les gonds de son dos ». Superbe formule ! Il se retira ensuite à la campagne avec sa femme, se consacra à la poésie et à la musique, rejetant la société de son époque qu’il jugeait méprisable.

Certains commentateurs considèrent La Source aux fleurs de pêcher comme un conte taoïste. On peut l’appréhender autrement, y voir, en pensant à ce qui a été dit plus haut, une espèce de satire politique. D’autant plus que Tao Yuanming vivait sous les dynasties du Sud et du Nord (5e siècle) qui en moyenne ne survivaient pas plus de vingt ans. L’époque était un tantinet instable, et narrer l’histoire d’un pêcheur qui trouvait un havre de paix, un pays de cocagne, résonnait forcément aux oreilles de ses lecteurs contemporains.

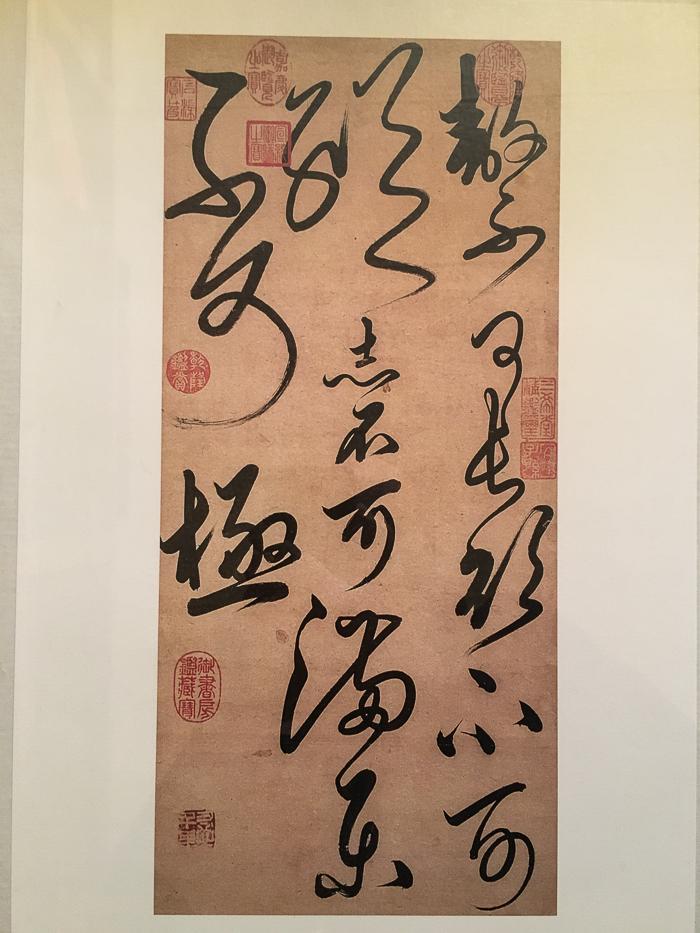

Shitao, qui illustra ce conte au 18e siècle, vécut une situation personnelle à peu près comparable à celle de Tao Yuanming. Né à la fin de la dynastie Ming - autre période fort troublée - ses parents, qui appartenaient à la famille de l’empereur Chongzhen et occupaient des postes de hauts fonctionnaires, furent proprement assassinés en 1644 quand les Mandchous prirent le pouvoir et fondèrent la dynastie Qing. Ça se passait comme ça, en ces temps-là : quand une dynastie était renversée, les hauts fonctionnaires n’avaient que deux choix : soit il se soumettaient au nouveau pouvoir et survivaient un temps jusqu’à ce qu’on les soupçonne de trahison et qu’on les raccourcisse, soit ils ne se soumettaient pas et la fuite s’imposait dare-dare. L’empereur Chongzhen, lui, n’avait aucune porte de sortie. Il fut contraint de se suicider.

Shitao, qui n’avait que trois ans au moment des faits, fut sauvé par un serviteur et caché dans un monastère. Beaucoup plus tard il devint un maître en peinture, reconnu de tous. Il vivait à Nankin (Nanjing), capitale de l’époque, où il aurait pu rester jusqu’à la fin de ses jours. Mais il préféra se retirer dans la région de Yangzhou, où il vécut probablement solitaire. Sans doute n’appréciait-il guère les Mandchous, qui avaient trucidé toute sa famille. À la lumière de ces éléments biographiques, nous pouvons également voir une connotation politique dans la version peinte de La Source aux fleurs de pêcher par Shitao. Allez hop, commençons.

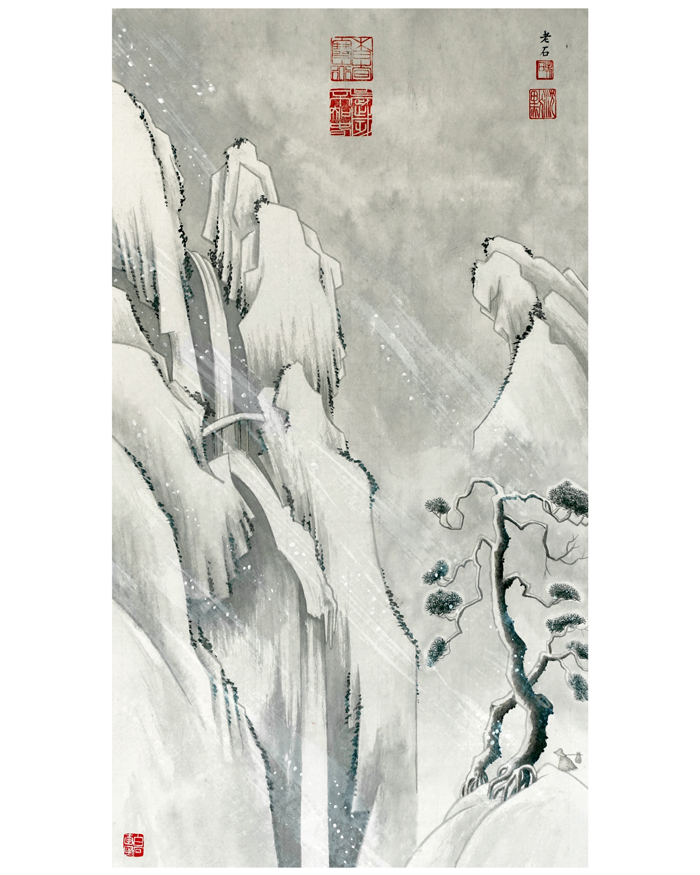

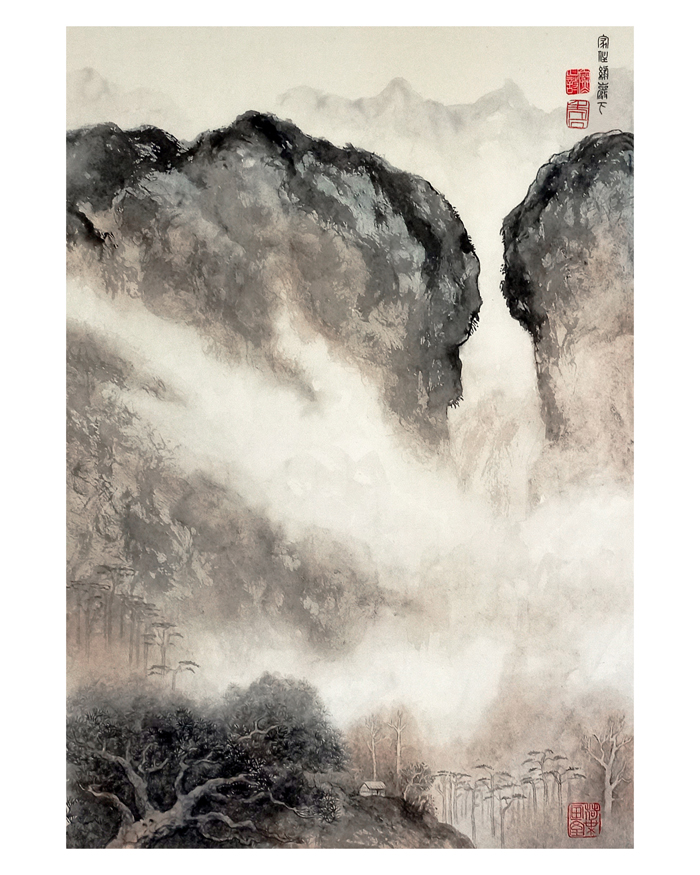

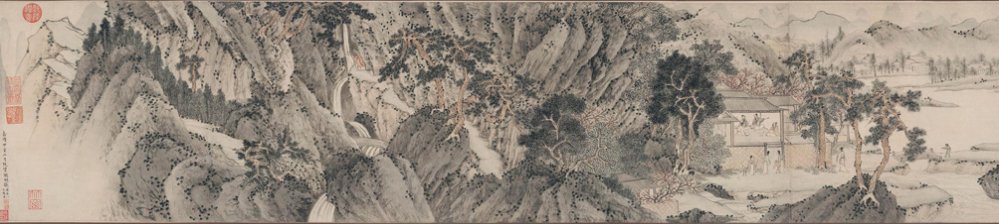

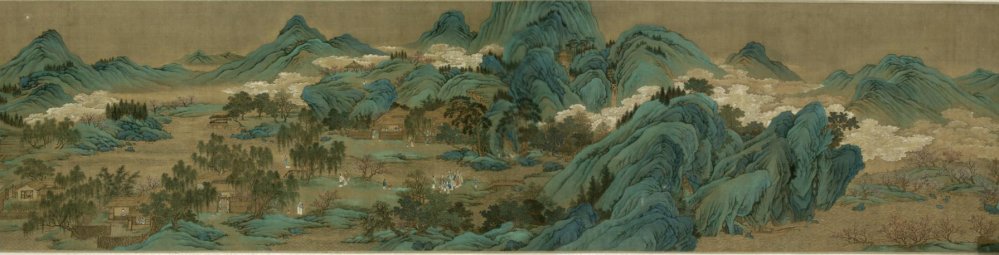

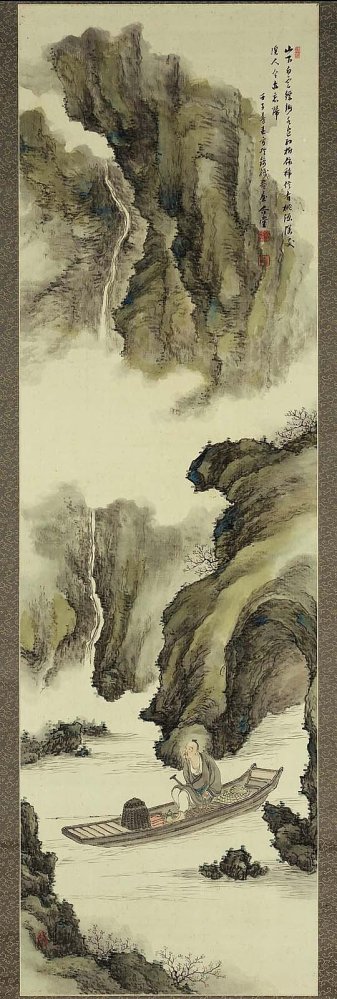

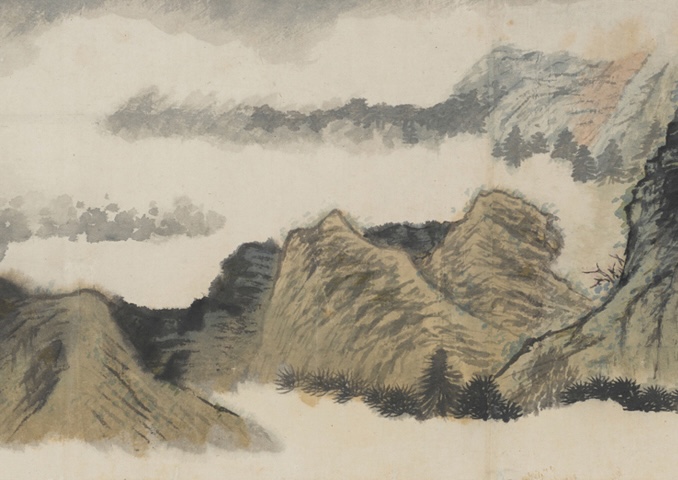

Nous avons d’abord une muraille et un fortin, probable évocation de la capitale, Nankin, que le pêcheur va quitter :

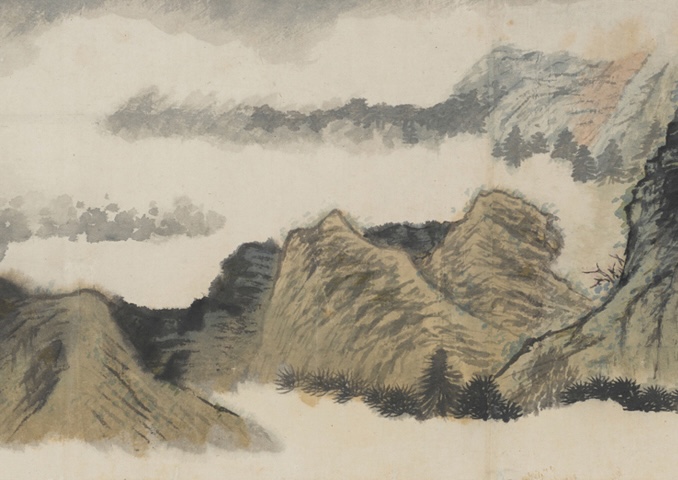

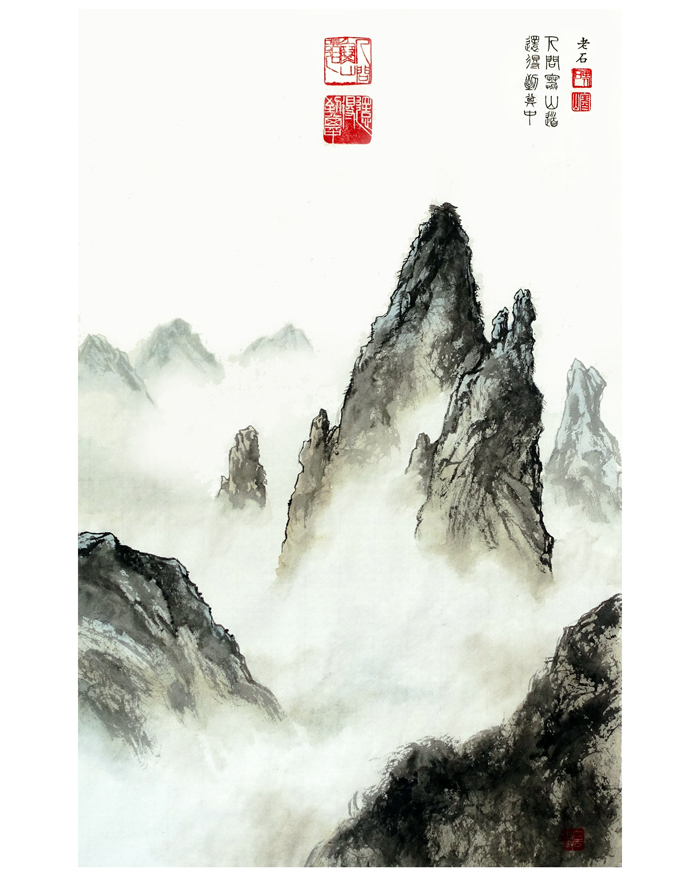

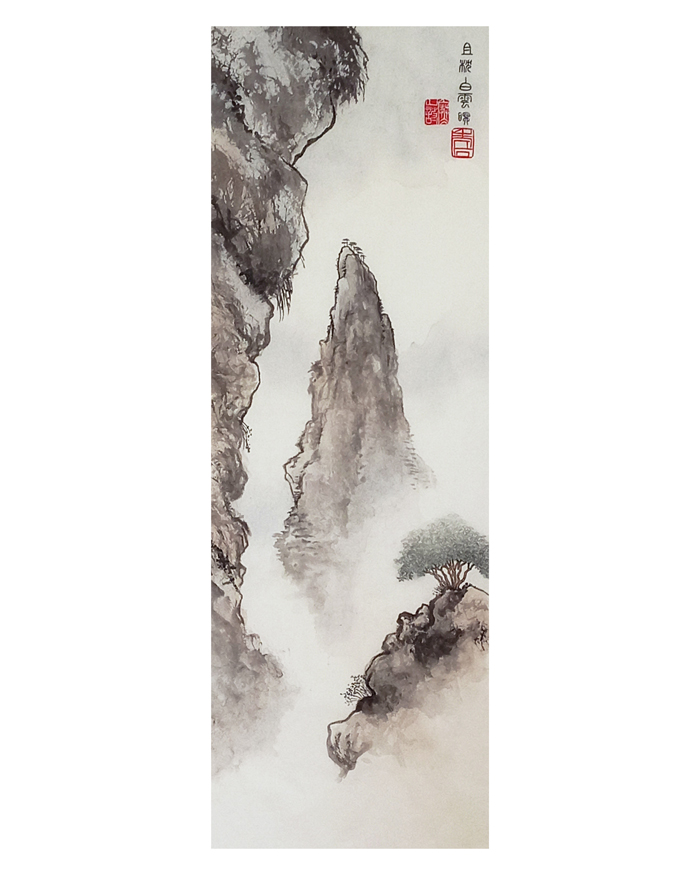

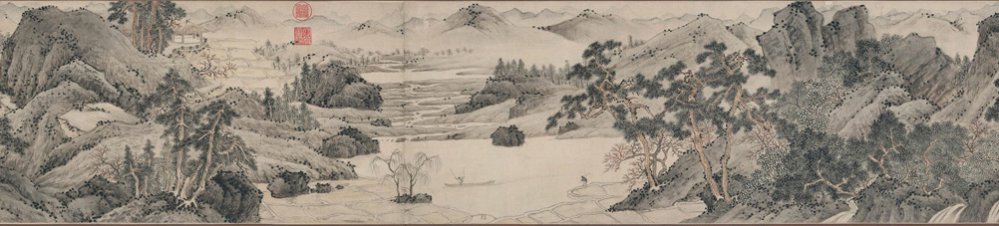

Des collines, des brumes, brrrr…

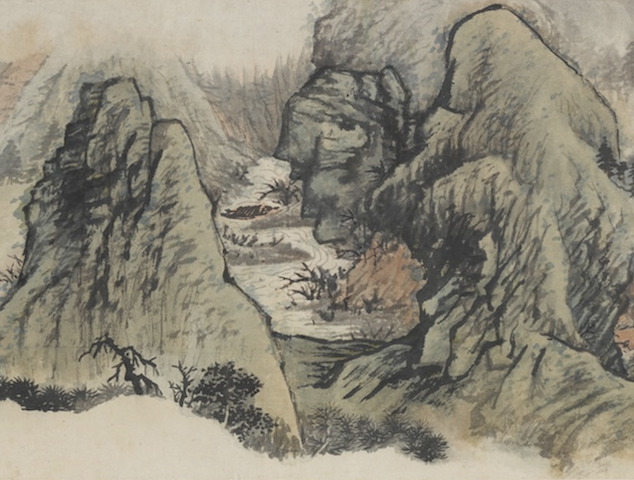

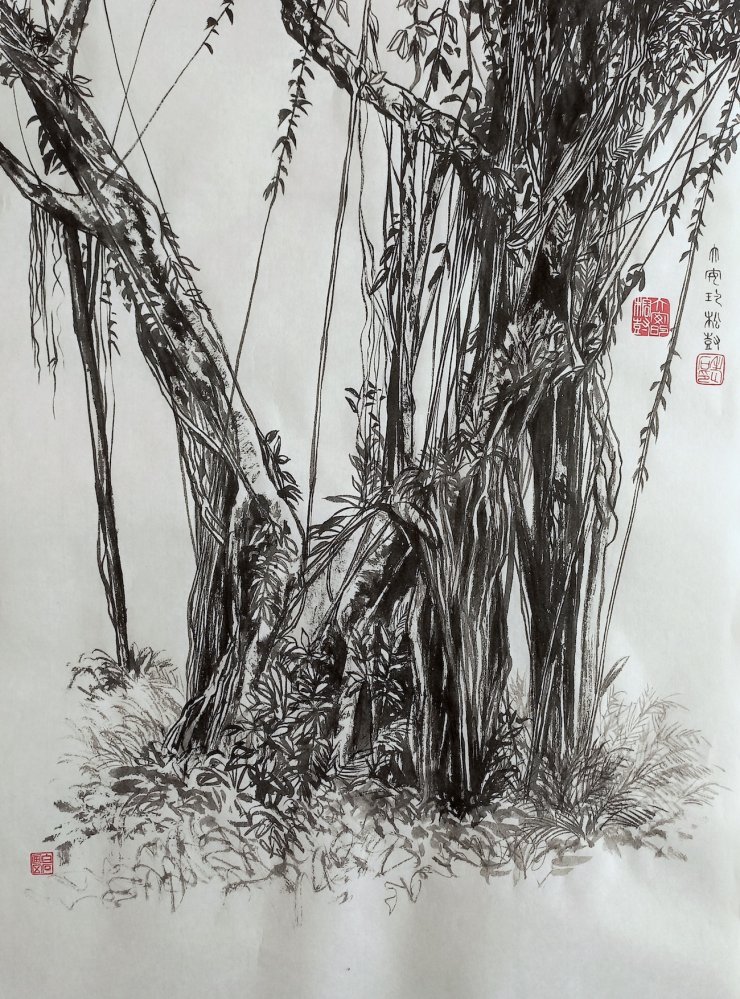

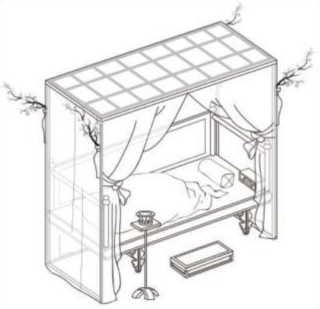

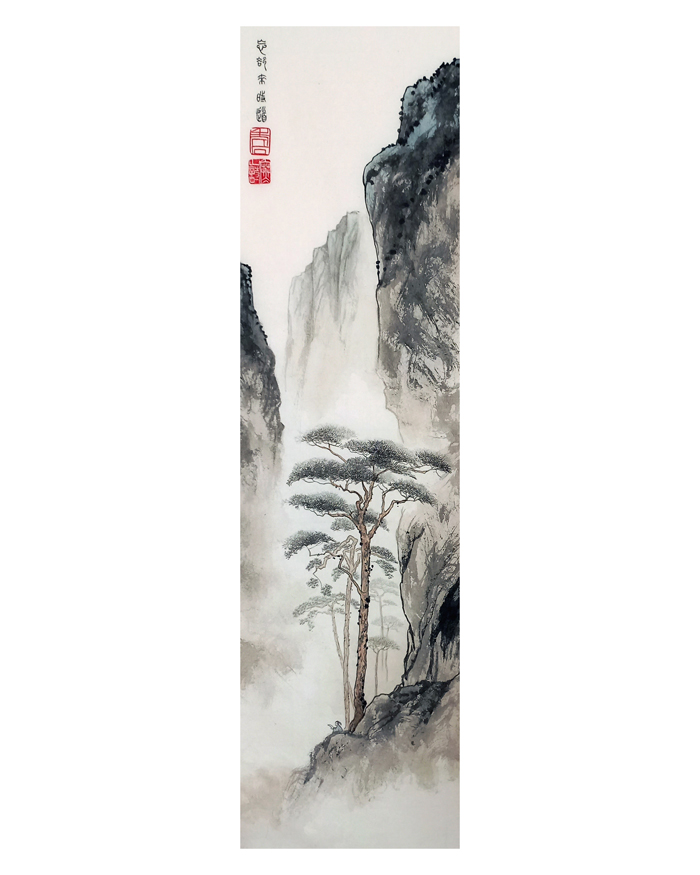

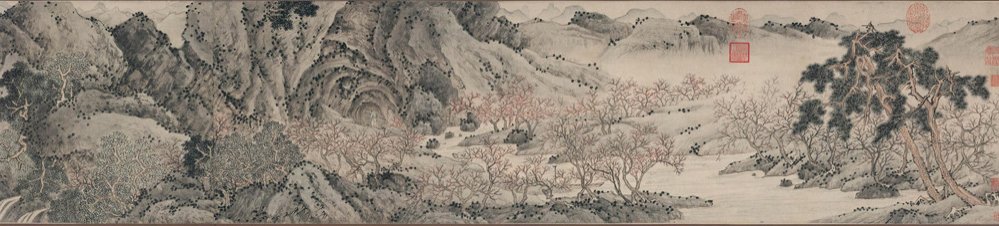

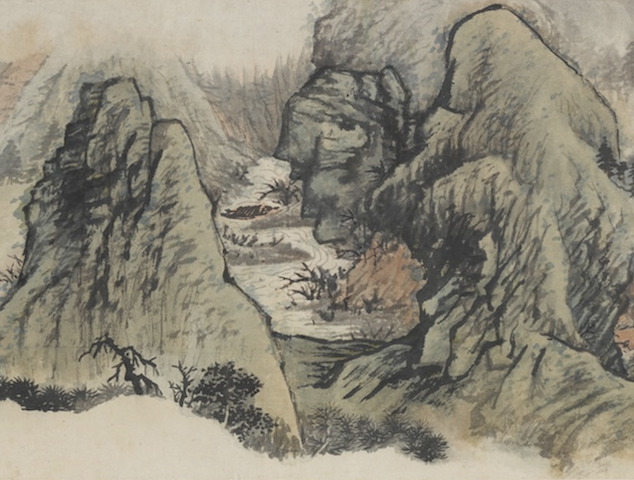

Le pêcheur, qui suit une rivière, arrive dans une vallée encaissée. Là, il est d’habitude de représenter, comme le dit le conte, des pêchers en fleur, prémices du paradis terrestre à venir. Shitao, lui, n’a peint que de la rocaille, et la barque abandonnée du pêcheur. Normalement, on représente également l’entrée de la grotte souterraine, ici absente :

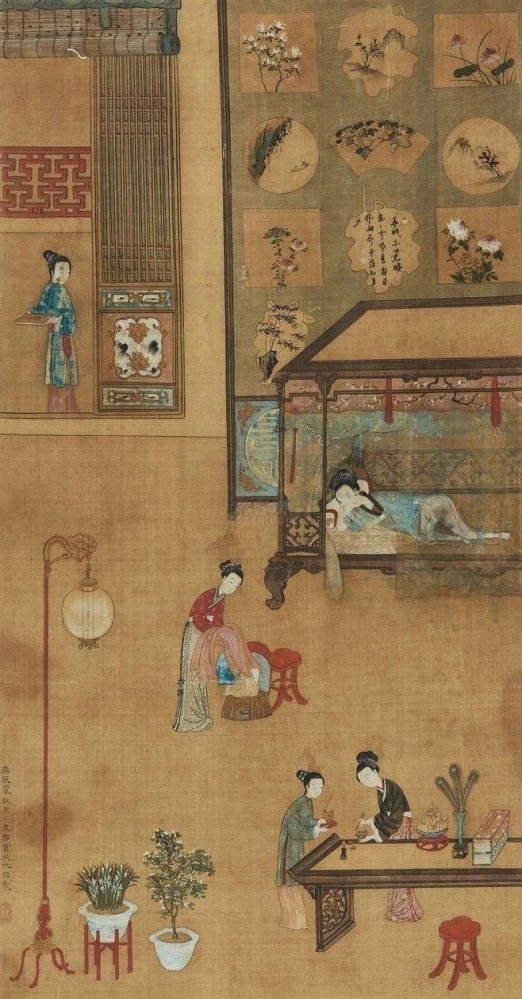

Le pêcheur a longé la rivière souterraine, il arrive maintenant de l’autre côté, au pays de cocagne (il tient sa rame sous son bras, pour qu’on ne lui vole pas sa barque). Il est accueilli par les bienheureux habitants de ce monde retiré, ce monde d’avant que Shitao regrette, bien qu’il ne l’aie pas vraiment connu. Ce monde d’avant la domination mandchoue :

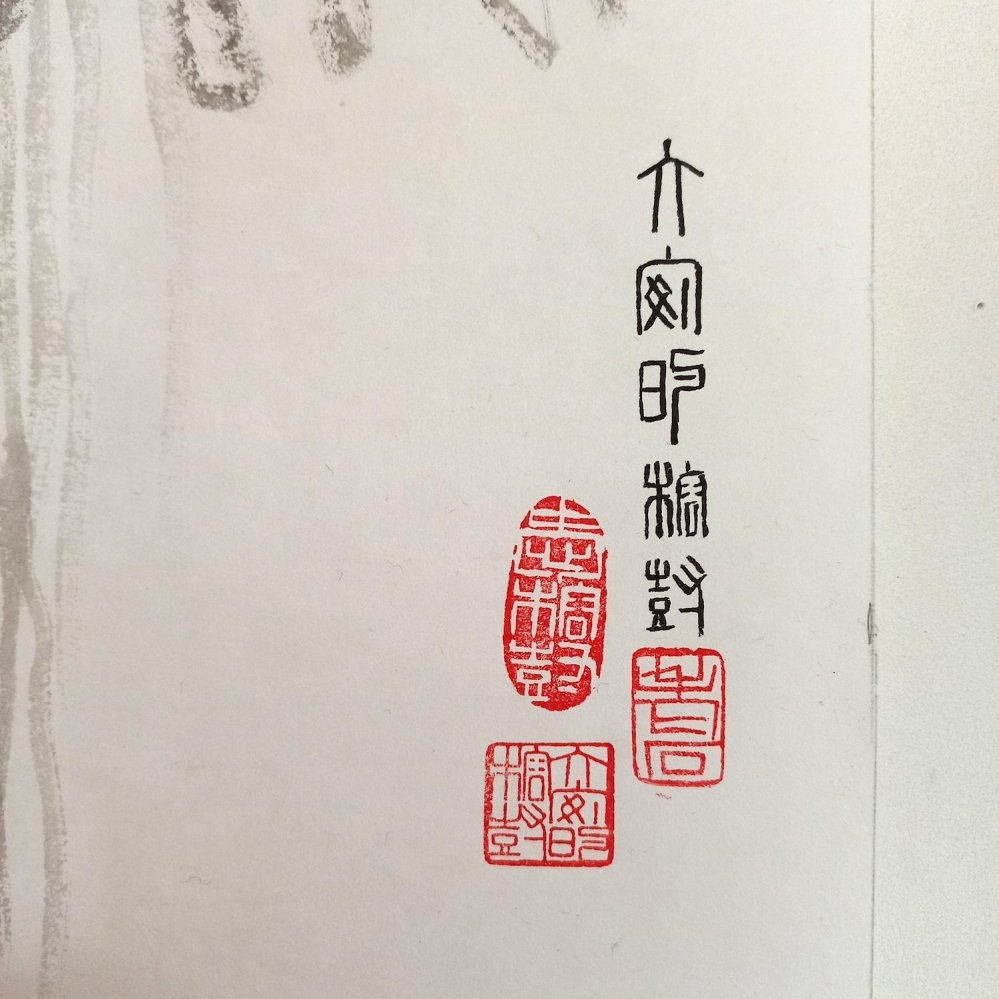

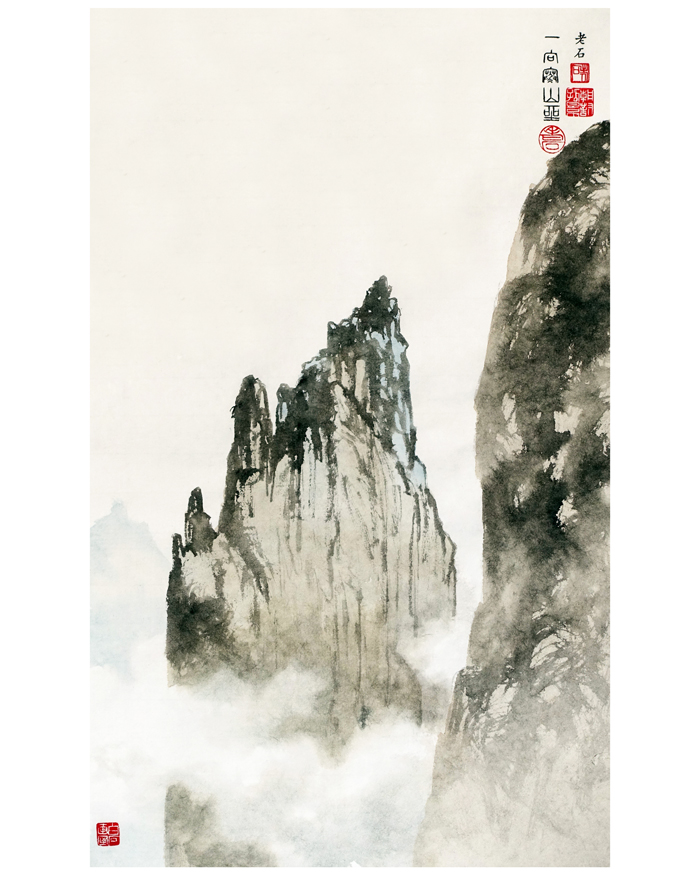

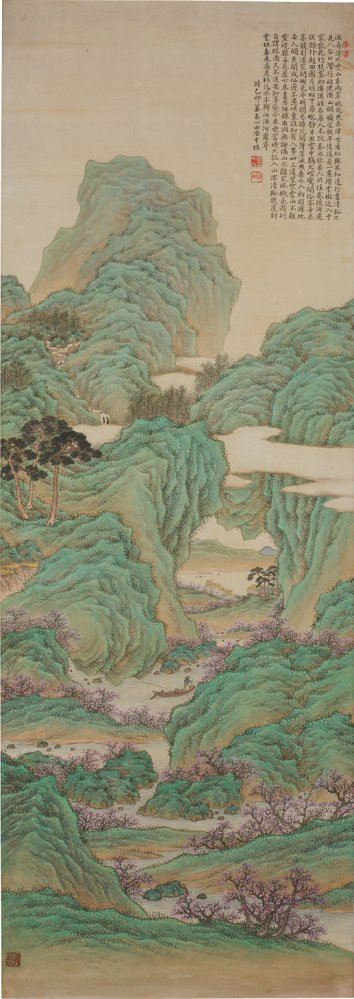

Cette représentation de La Source aux fleurs de pêcher est très différente des images habituelles : les pêchers en fleur ne sont pas représentés, l’entrée de la grotte est absente, le pays bienheureux est réduit à une très simple expression. Mais ce n’est pas tout… ATTENTION RÉVÉLATION sous vos yeux ébaubis, roulements de tambour… L’histoire est narrée de gauche à droite → alors qu’en Chine, à l’instar des textes classiques, toutes les peintures en rouleau se lisent ← de droite à gauche.

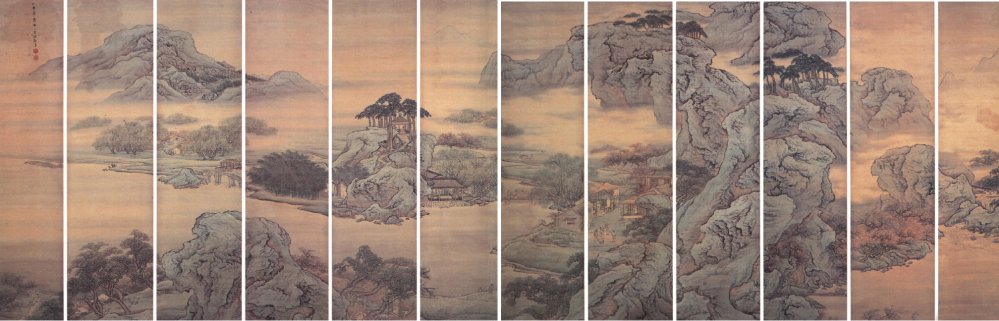

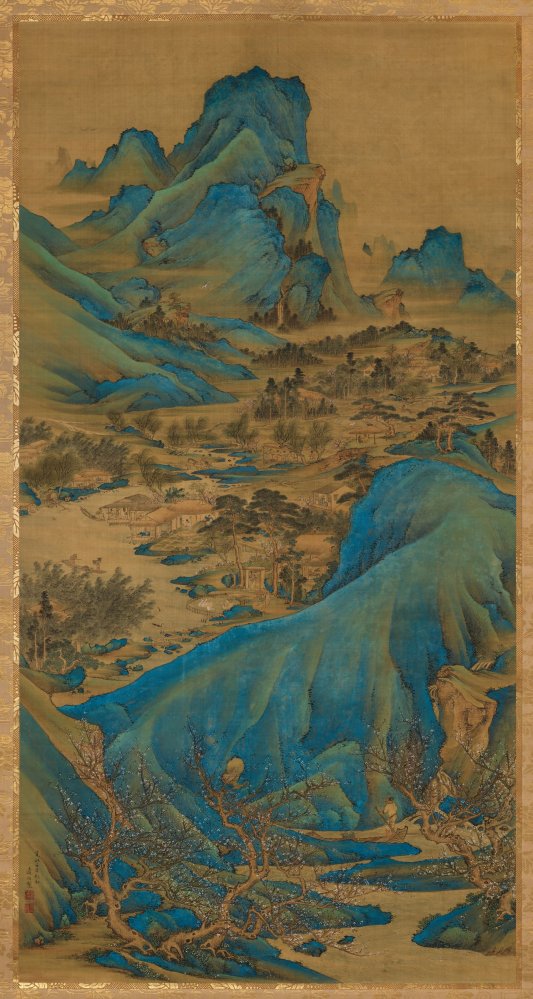

La Source aux fleurs de pêcher de Shitao est à ma connaissance la seule œuvre qui doit se lire dans l’autre sens. Pourquoi cette singulière incartade ? La raison est simple, je crois : si en Chine la progression d’un personnage se trace de droite à gauche, alors un trajet de gauche à droite signifie un retour vers la position initiale. Aux temps anciens, pour ce qui est de cette histoire. Mon interprétation vaut ce qu’elle vaut, je n’ai jamais trouvé de texte évoquant cette particularité de La Source aux fleurs de pêcher peinte par Shitao. M’en fous, c’est l’une de mes peintures chinoises préférées. J’adore son style faussement simpliste, qui a gommé tout le superflu. L’inverse (encore une fois) des autres mises en images de ce conte, dont je publierai un large assortiment dans le prochain billet.

Derniers commentaires