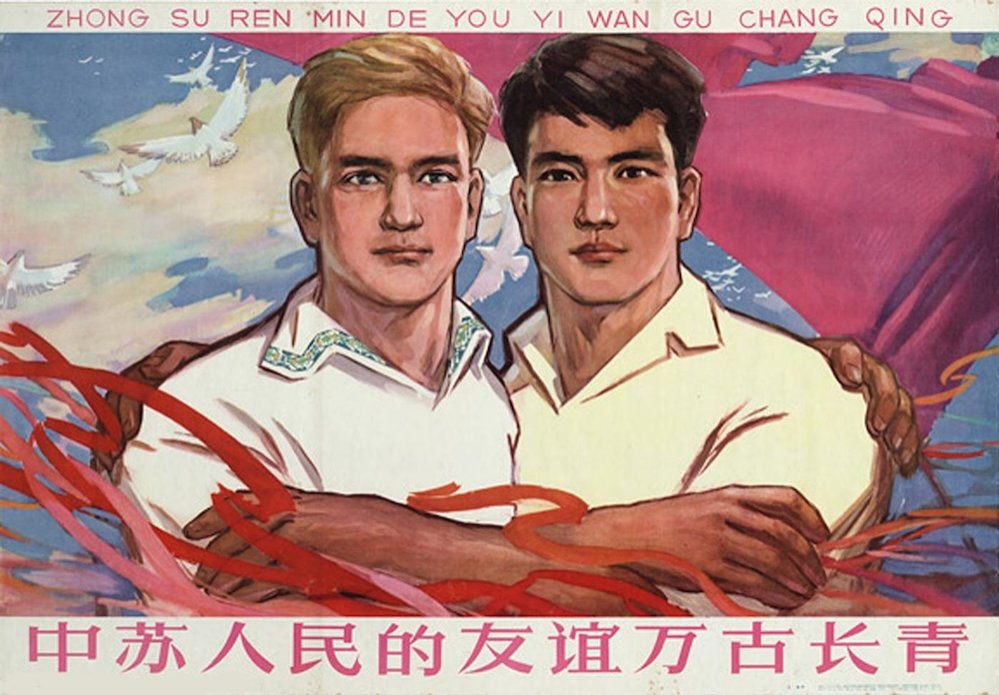

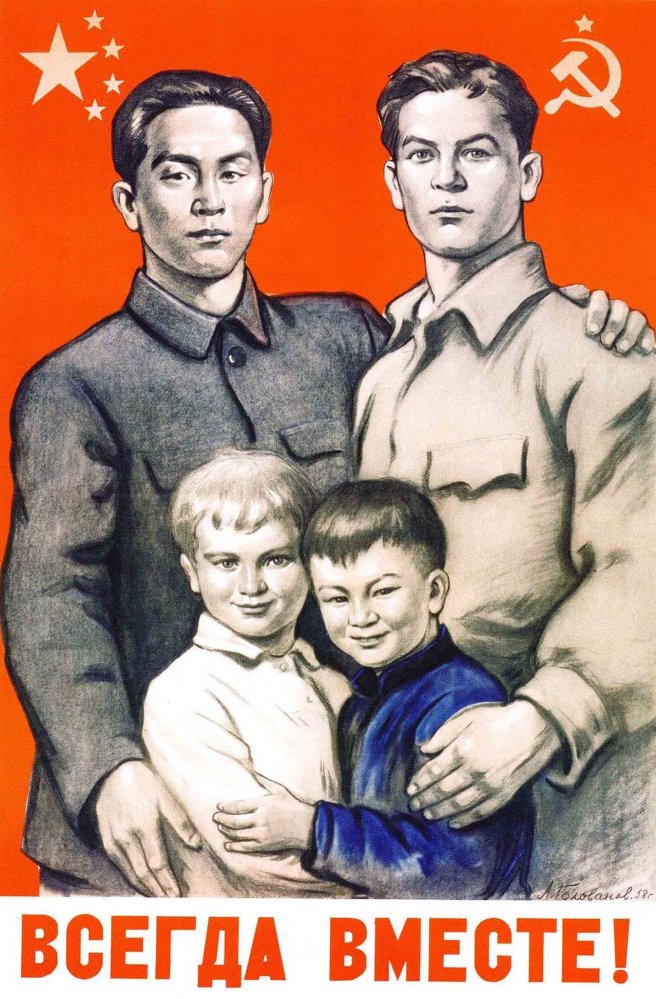

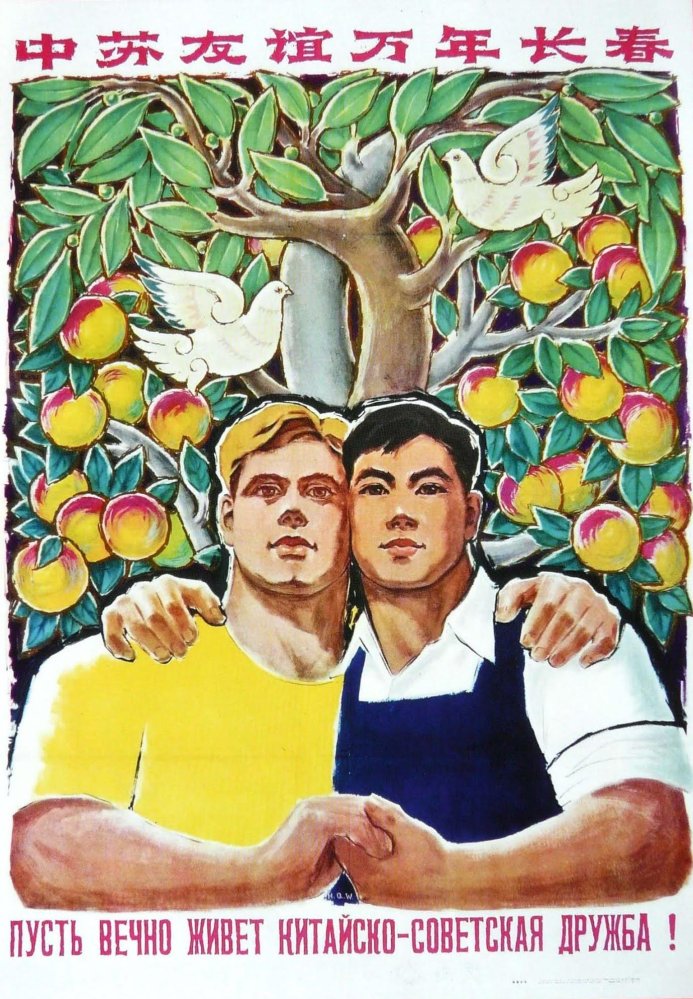

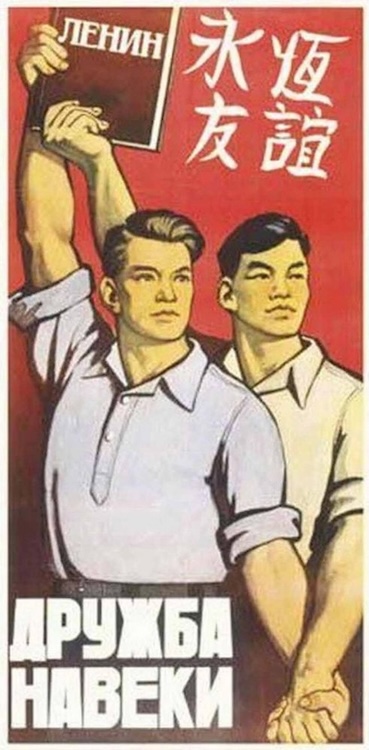

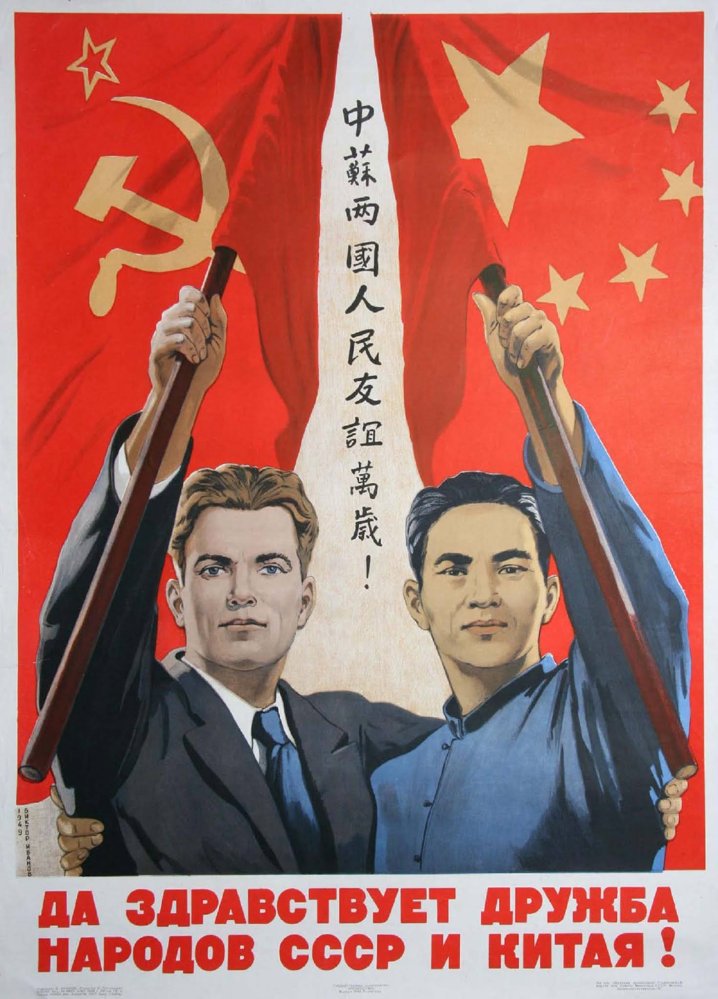

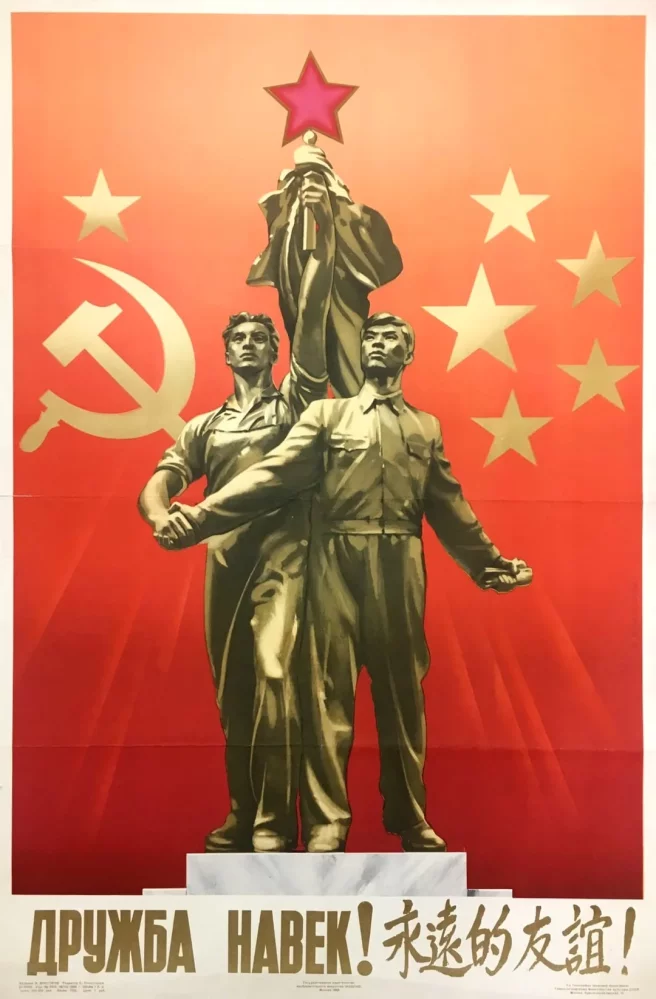

L’amitié entre les peuples chinois et soviétique durera éternellement

En mai 2021, un blog intitulé Rare Historical Photos a publié un billet intitulé The Unintentionally Homoerotic Chinese-Soviet Communist Propaganda Posters, 1950-1960 (Les affiches de propagande communiste sino-soviétique involontairement homo-érotiques, 1950-1960).

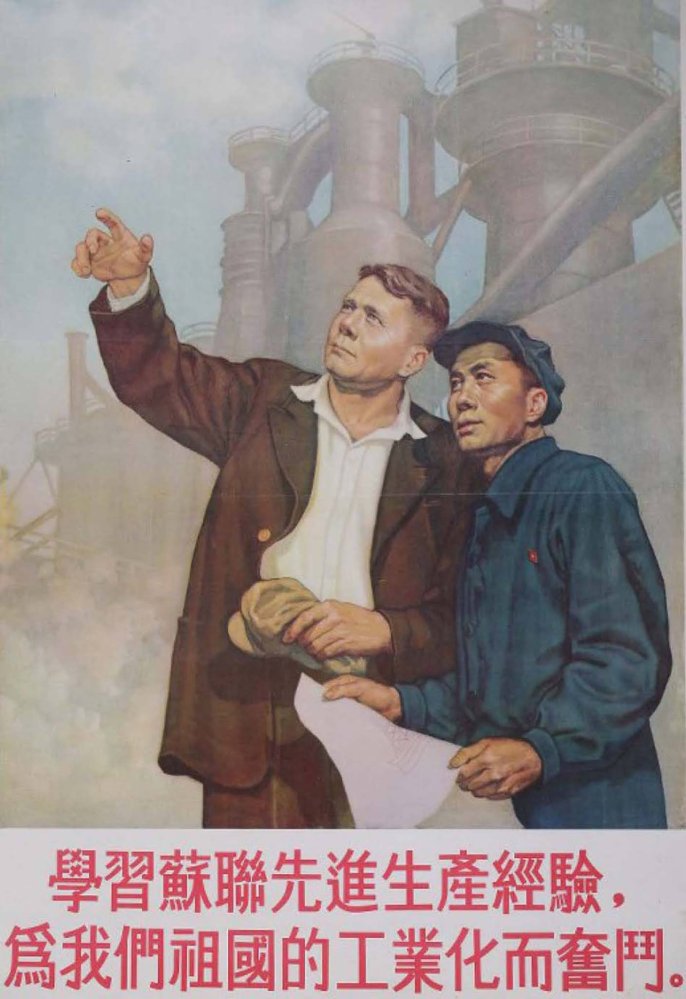

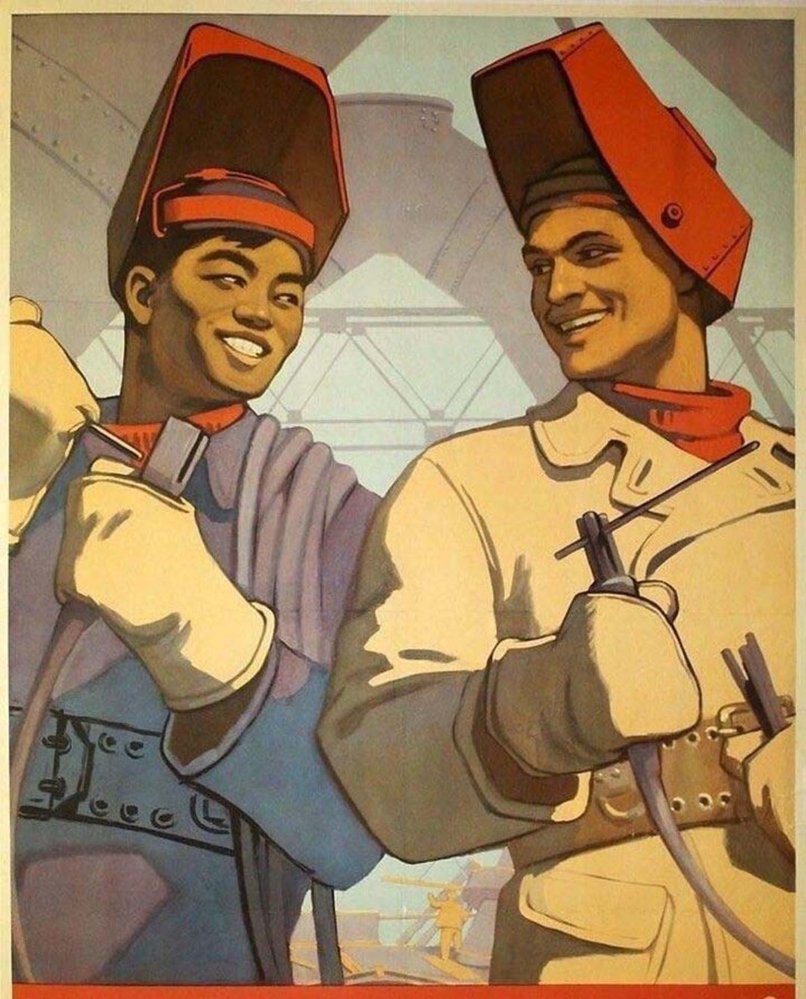

Dans ce billet, repris par plusieurs sites, une palanquée d’affiches chinoises de l’époque maoïste vantant les liens indéfectibles entre l’URSS et la Chine (Mao rencontra Staline à Moscou en 1949) nous montrant un Soviétique et un Chinois bardés de muscles, très très près l’un de l’autre, parfois se tenant par la main.

L’article affirme que ces images « ressemblent à des photos de vacances d’un couple gay, voire à une publicité pour le mariage gay interracial », bien que « les concepteurs de ces affiches [n’eurent] pas conscience de leur caractère homo-érotique. » D’autant plus que « la Chine et l’Union soviétique étaient toutes deux des sociétés plutôt homophobes. »

Cependant, « les bolcheviks (…) avaient dépénalisé l’homosexualité masculine en 1922. Joseph Staline la re-criminalisa en 1933-1934, avec une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison avec travaux forcés. La Russie la dépénalisa en 1993 après la chute de l’Union soviétique en 1991, afin de rejoindre le Conseil de l’Europe. »

Vive l’amitié entre les peuples et les armées de Chine et d’Union soviétique

Toujours ensemble !

L’amitié sino-soviétique éternelle !

Rien, dans cet article, ne nous dit ce qu’il en fut et ce qu’il en est en Chine. Heureusement, la Wikipedia anglophone nous renseigne sur l’homosexualité dans les temps anciens ainsi qu’aux XXe et XXIe siècles, où l’acceptation est diverse selon l’époque et les endroits.

L’article s’achève ainsi, son propos étant plus la monstration d’images que l’analyse historique. Le plus important, finalement, réside peut-être dans les quatre commentaires dont voici le dernier, in extenso :

Li Ting Haw 13 MARS 2022

Pour un Américain cela semble homo-érotique, mais dans ces pays, les relations amicales étroites entre hommes incluent le fait de se tenir la main (sans rapport sexuel). Et il est également normal que des hommes s’embrassent. Encore une fois, personne n’insère la langue.

Difficile à comprendre pour les Américains, qui jugent cela à travers le prisme de leur propre culture.

À l’inverse, le “Je t’aime, mon fils” américain suivi d’un “Je t’aime aussi, papa” n’est pas considéré comme de l’inceste homosexuel aux États-Unis.

Pour les Chinois et les Russes, en revanche, c’est malsain.

Alors ? Ces images sont-elles homo-érotiques, comme notre culture occidentale nous le suggère, ou dépourvues de toute connotation sexuelle comme l’affirme ce commentateur d’origine chinoise ? À vous de voir…

Notre amitié solide comme l’acier

L’amitié pour toujours pour le bonheur des peuples

Amitié pour toujours

Tirons les leçons de l’expérience de production avancée de l’Union soviétique

et efforçons-nous d’industrialiser notre pays

Nous ne permettrons pas que l’hostilité s’installe entre les peuples !

Vive la journée internationale de la femme ! - Notre amitié est indestructible !

Renforçons notre amitié au nom de la paix et du bonheur

Le chemin de la paix et de l’amitié

Amis pour toujours

Nous renforçons notre amitié nous avec des mots, mais par des actes !

Vive l’amitié entre les peuples chinois et soviétique !

Amitié pour toujours !

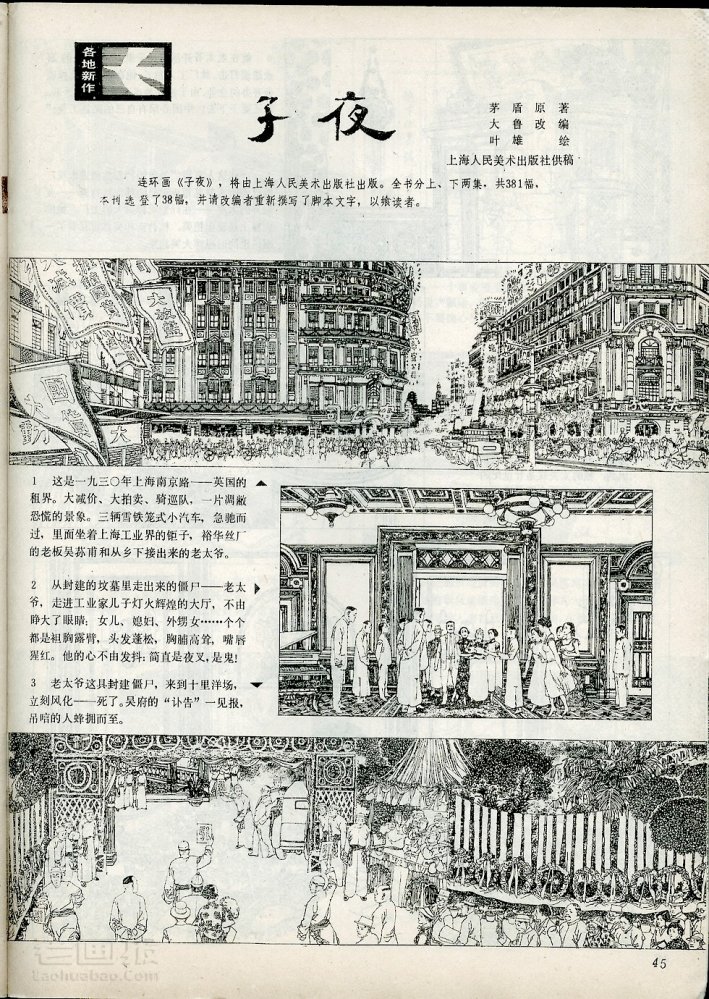

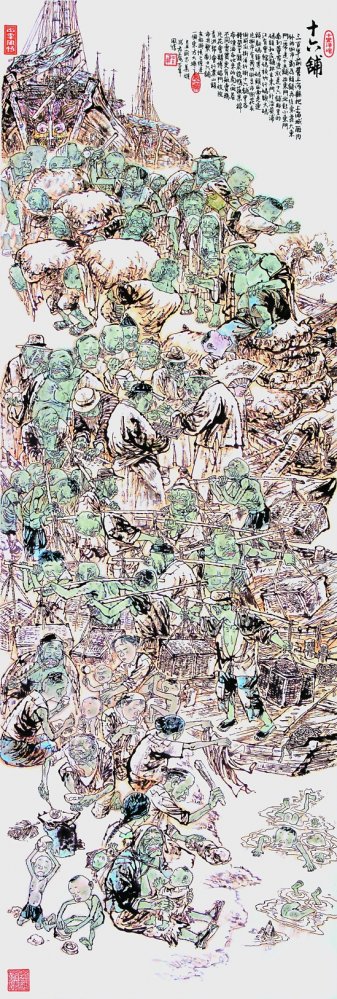

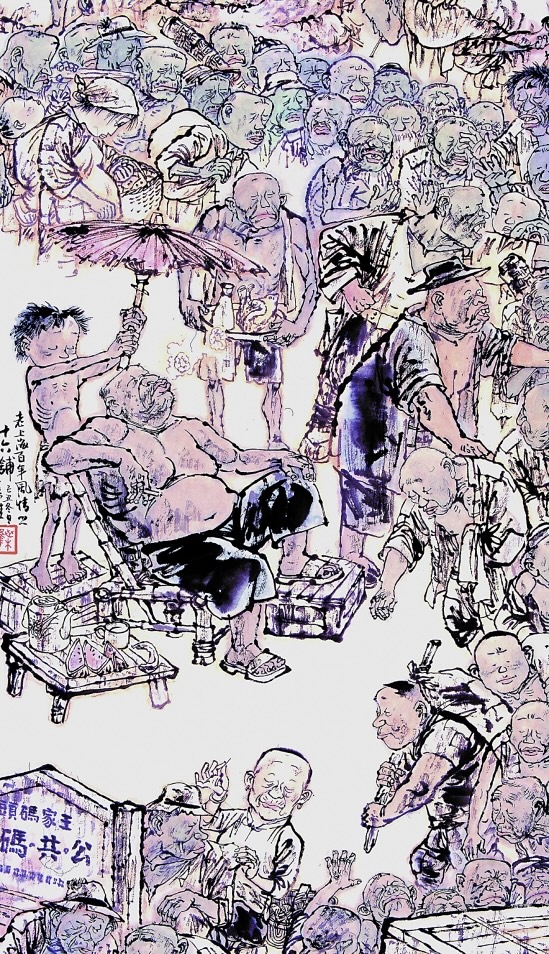

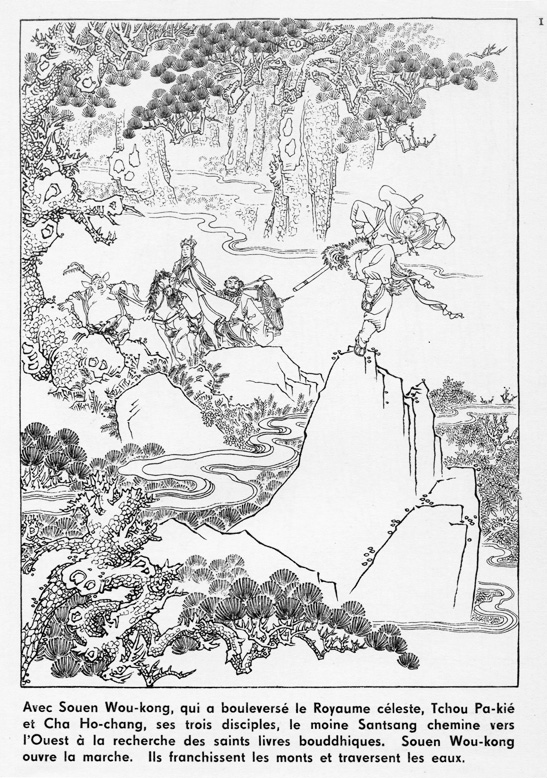

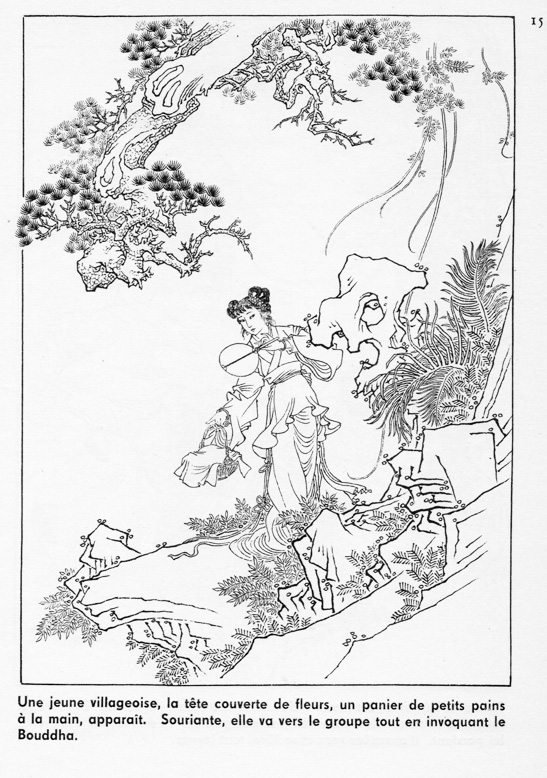

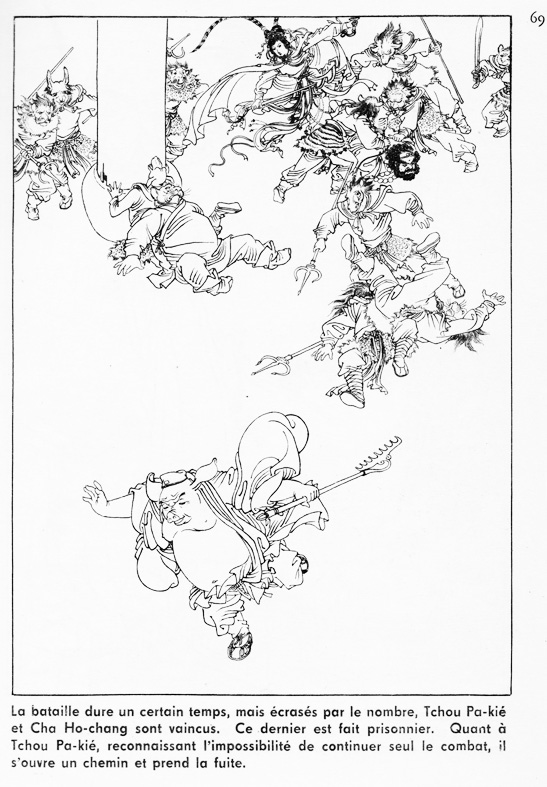

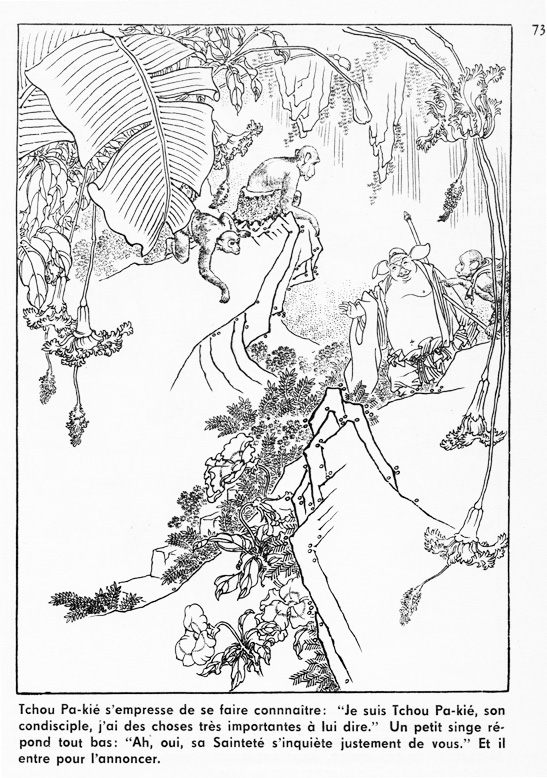

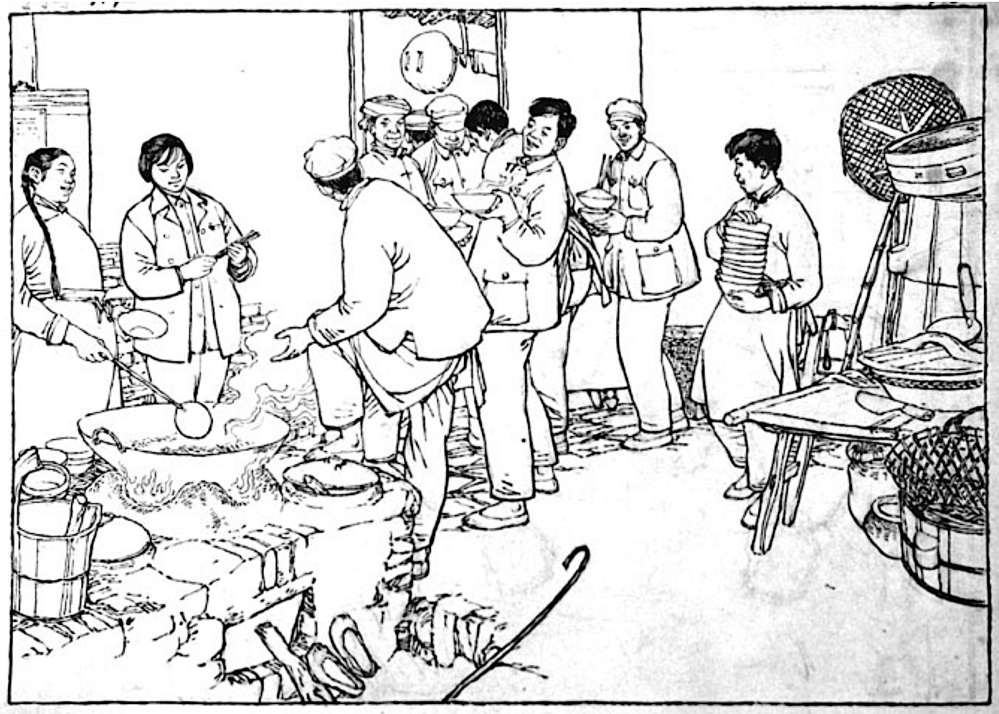

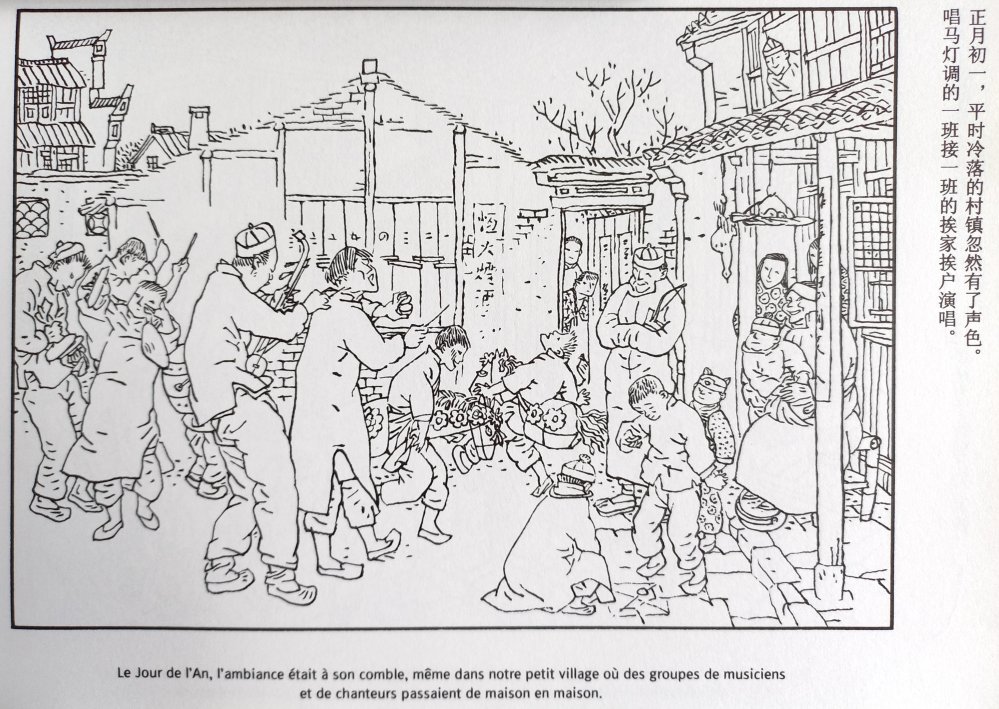

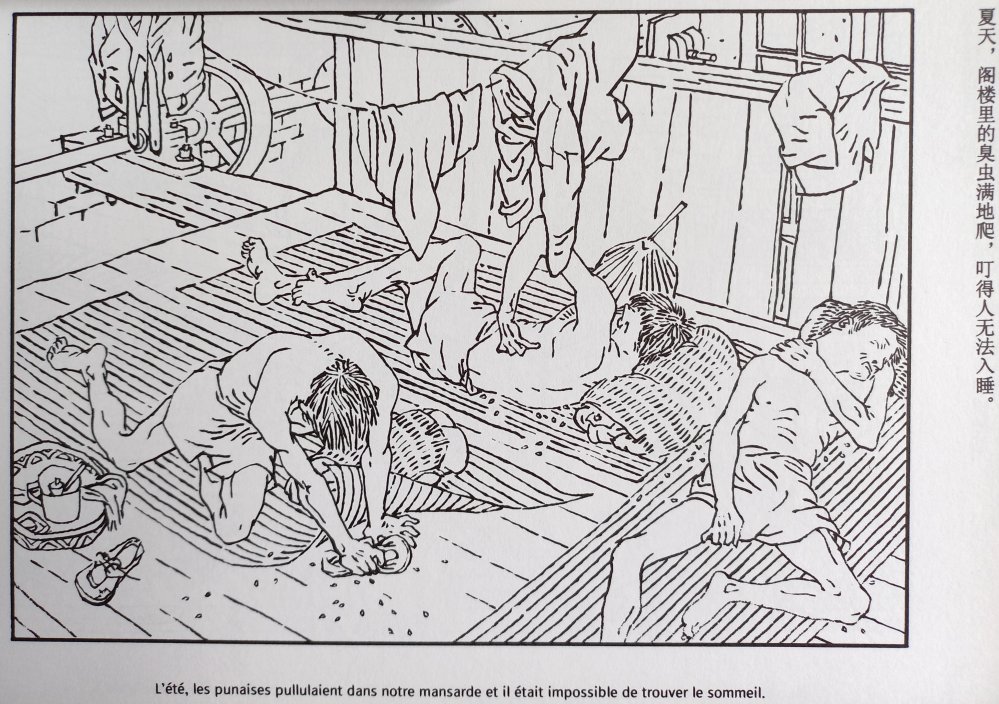

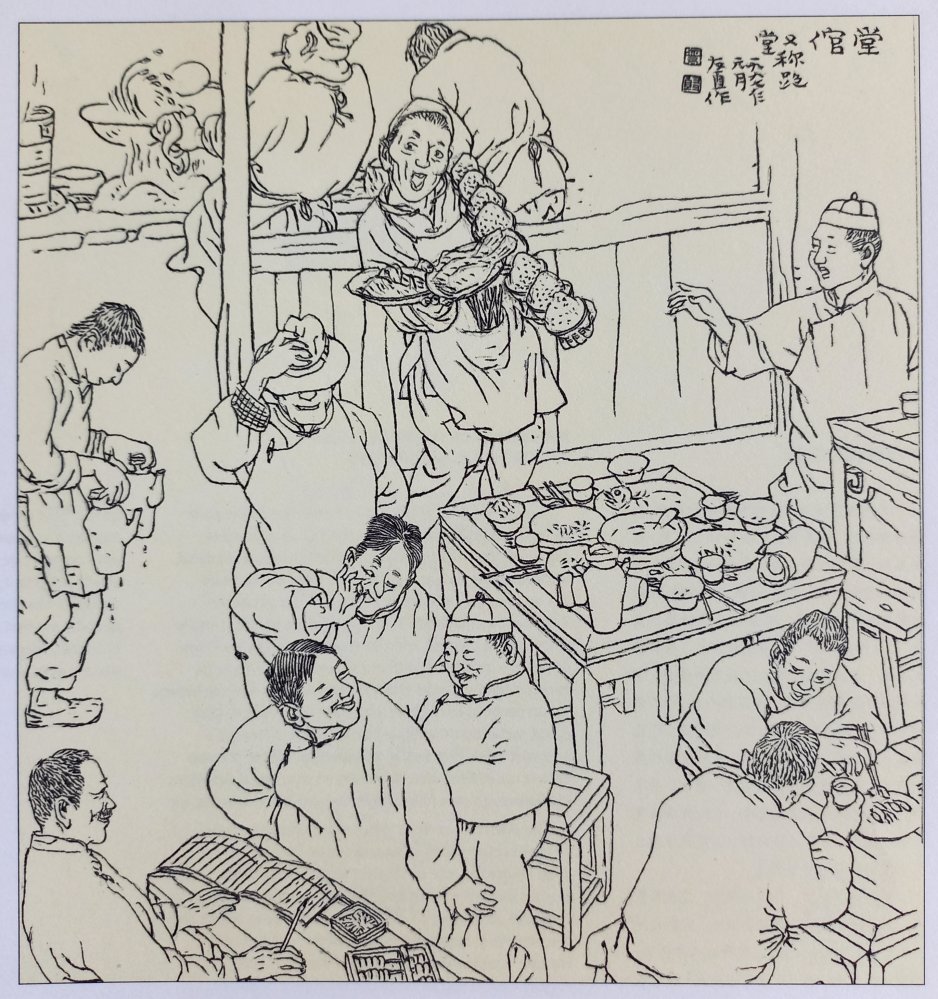

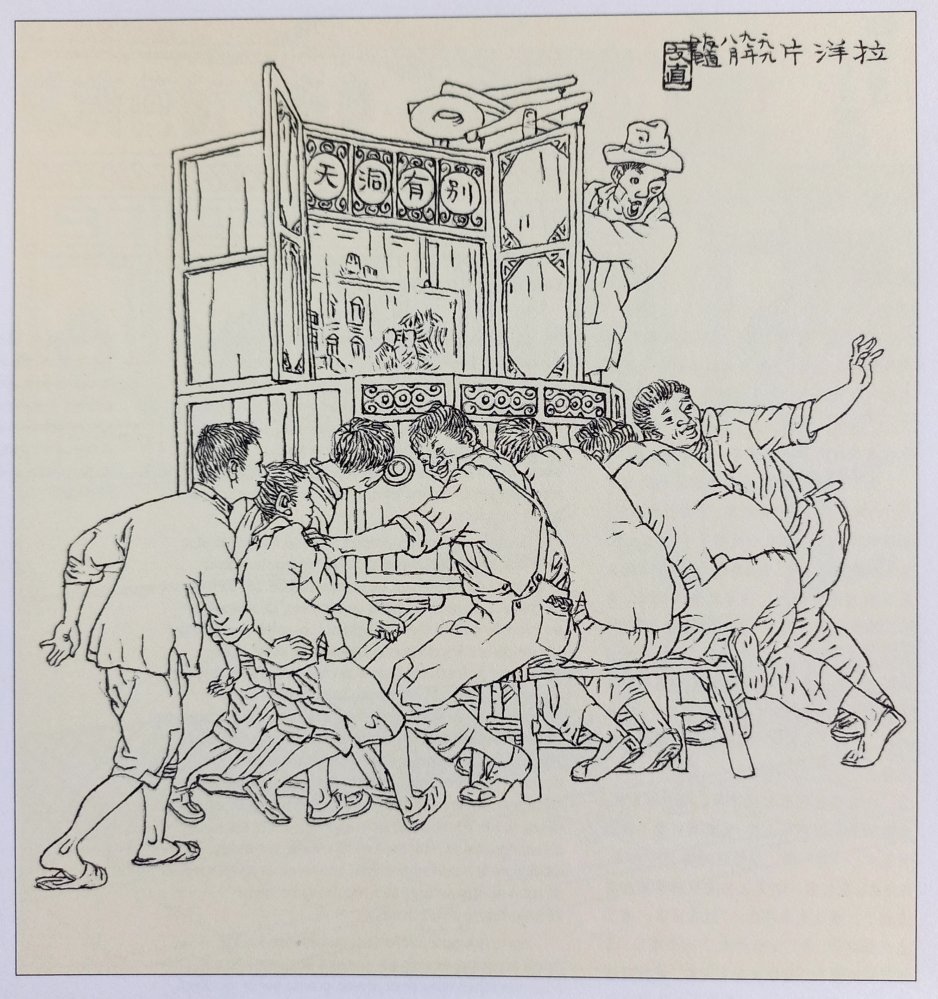

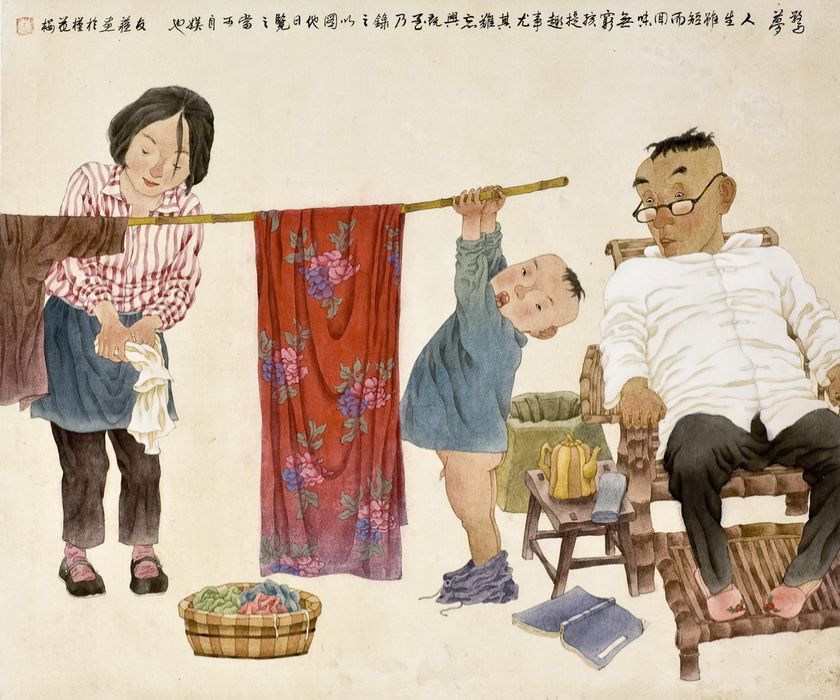

Extrait de Grands changements dans un village de montagne,

Extrait de Grands changements dans un village de montagne,

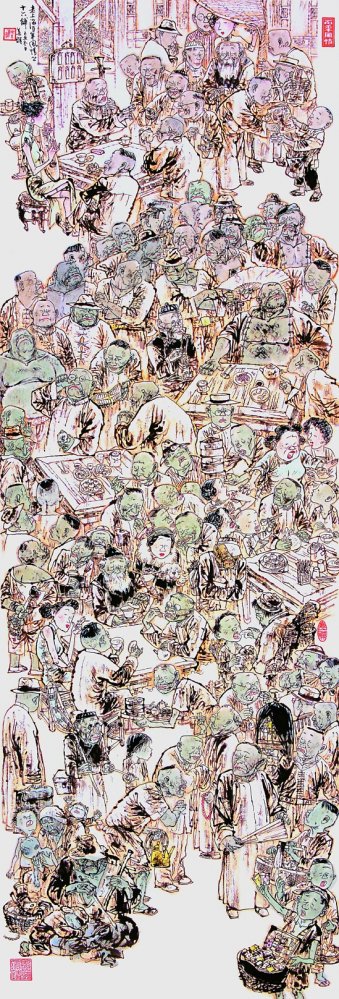

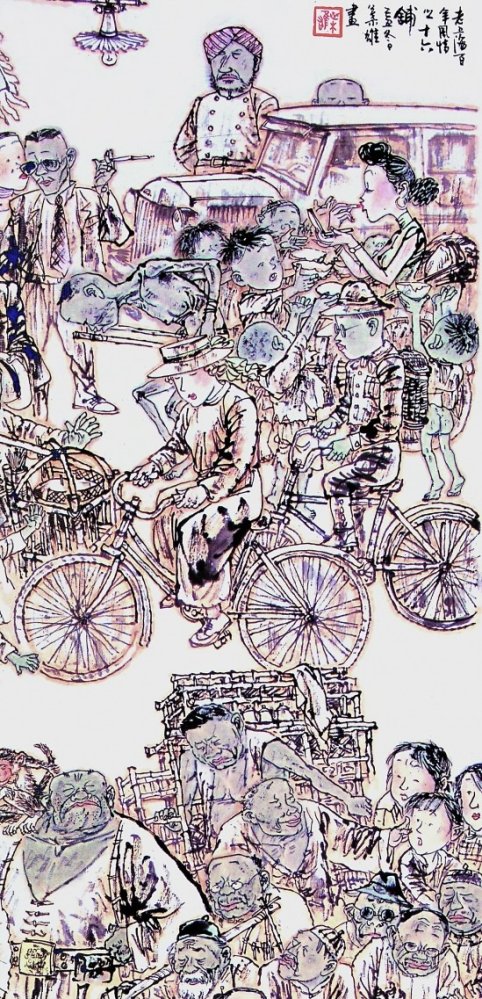

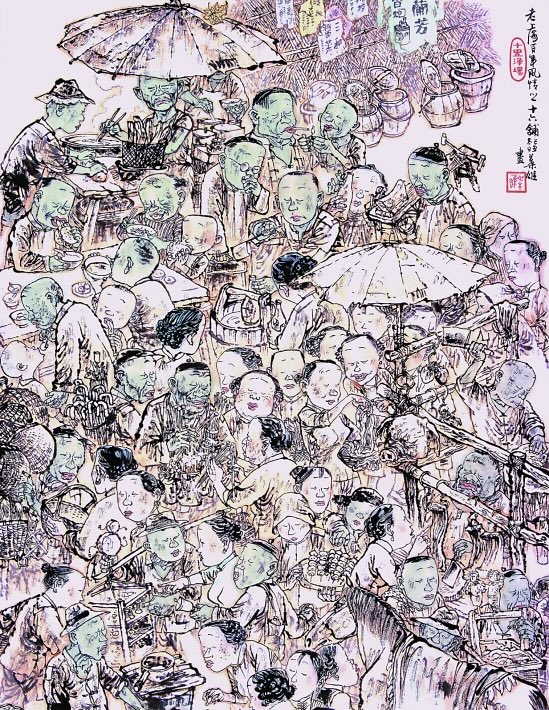

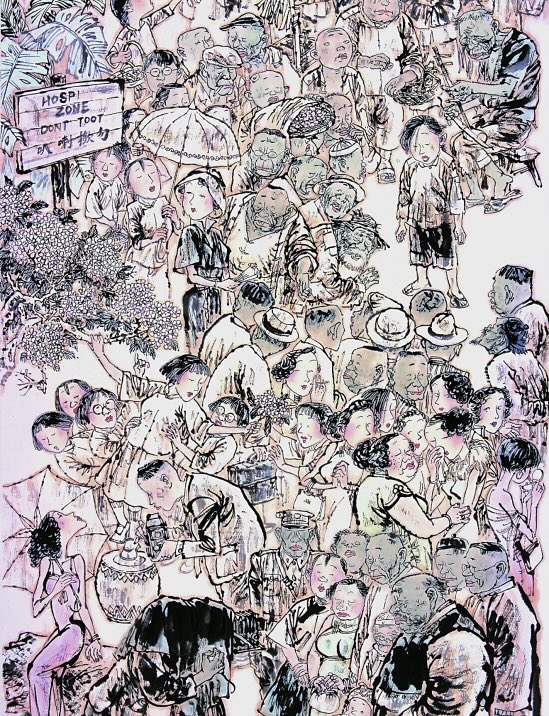

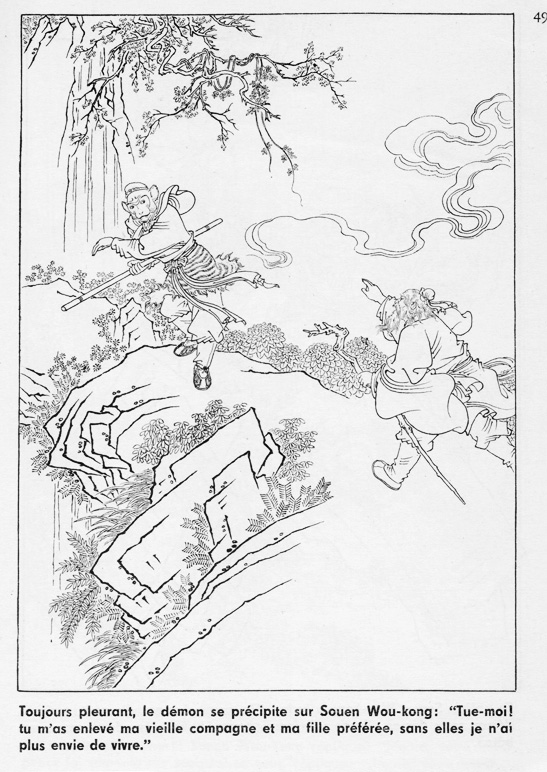

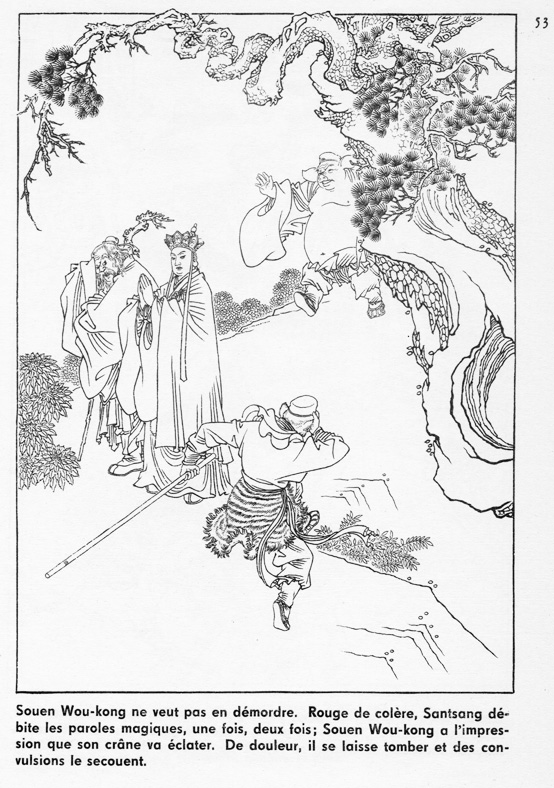

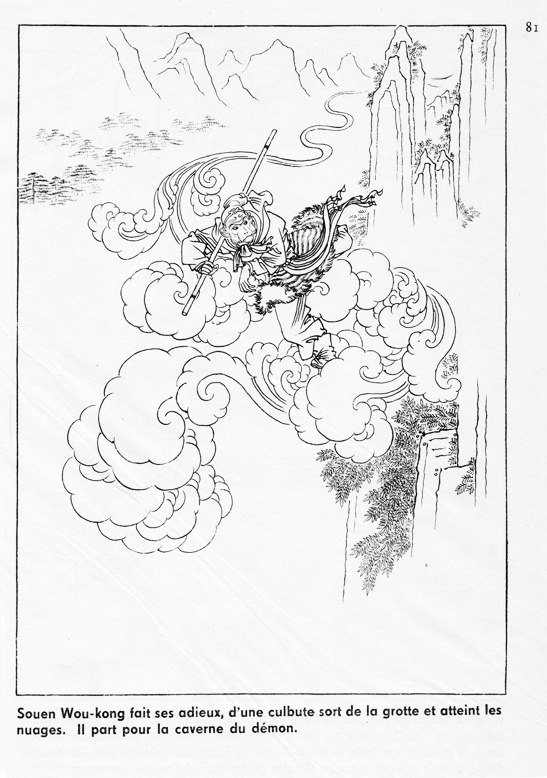

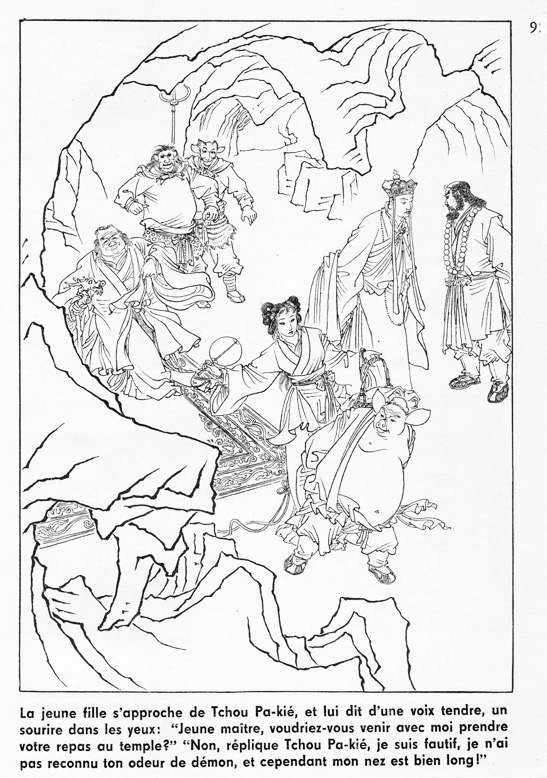

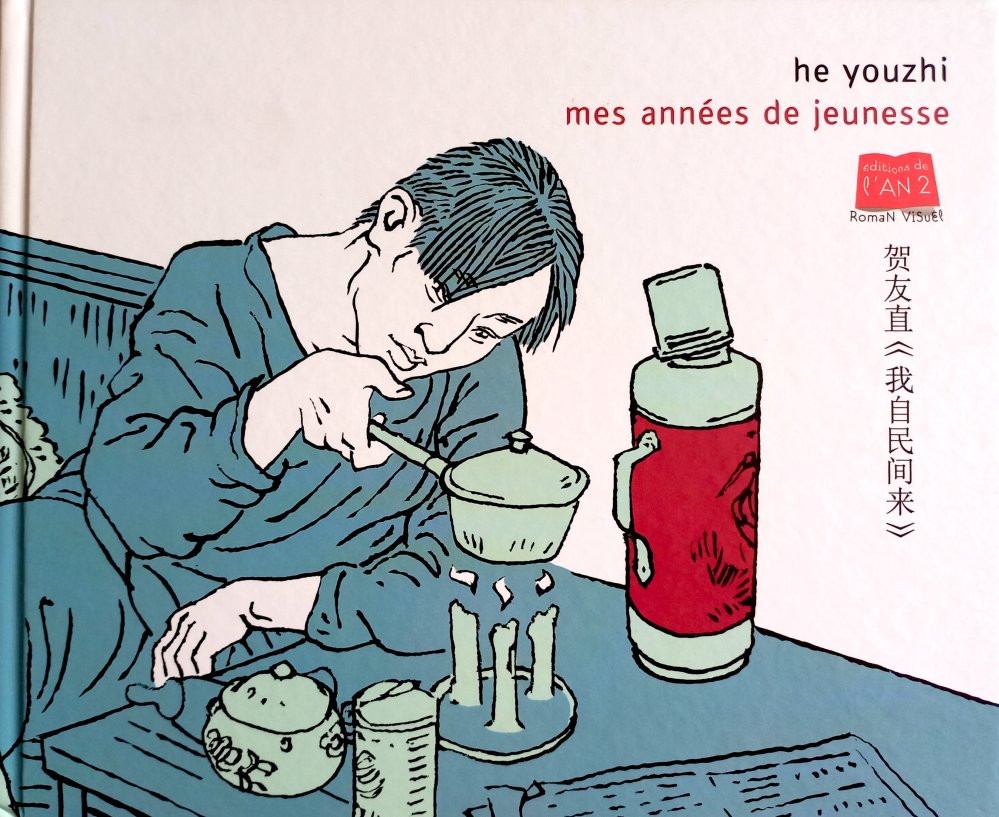

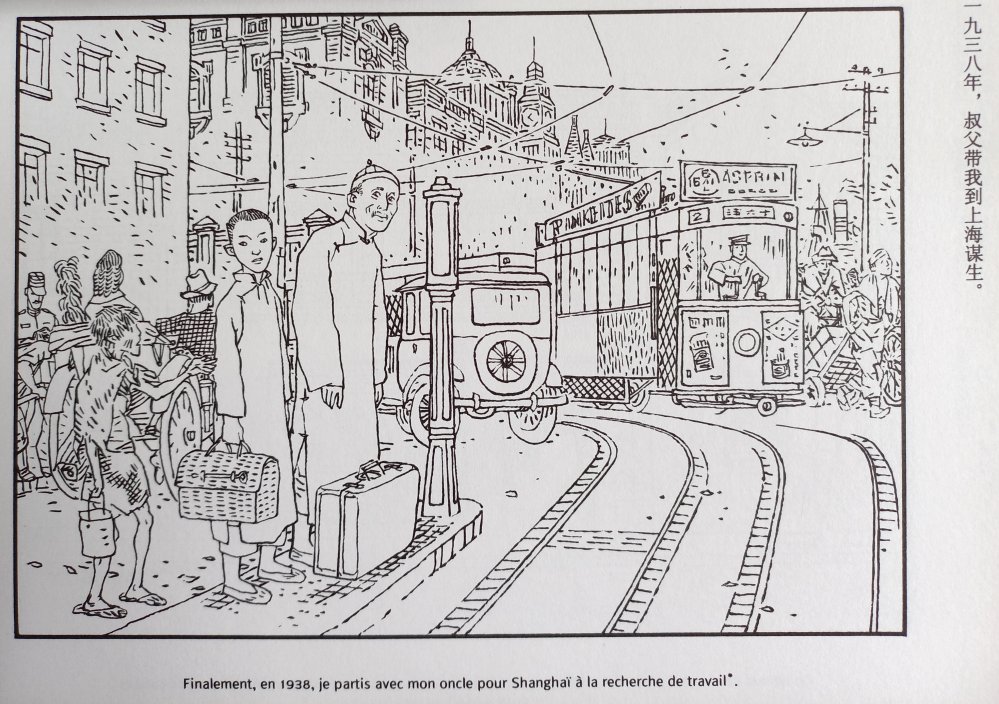

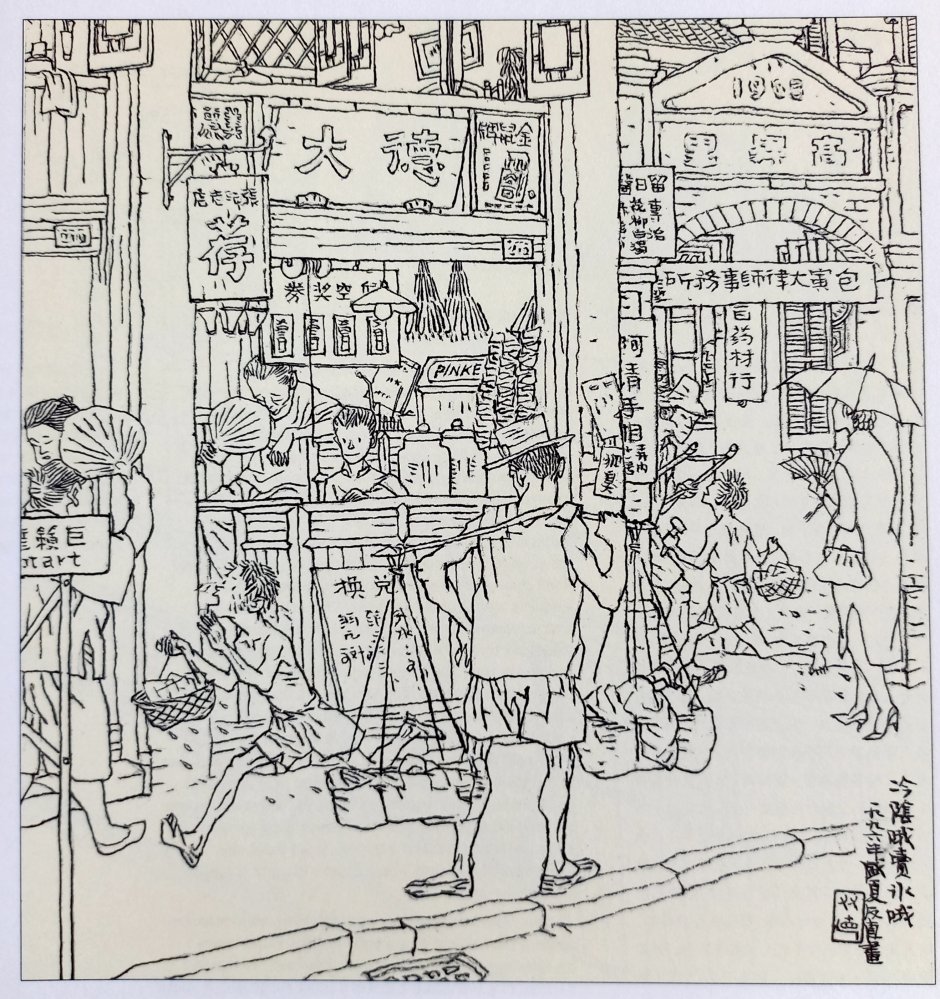

Ode au fleuve Huangpu

Ode au fleuve Huangpu