Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos

On me parlait récemment du zen et de la photo qui seraient intimement liés, au prétexte que le premier cultive une sérénité indispensable à celui qui veut capturer des images. Admettons. Mais c’est quoi, le bouddhisme zen ? Et quand le Bouddha est-il passé au numérique ?

Le bouddhisme zen, c’est la forme japonisée du bouddhisme chán chinois, qui puise son origine dans le dhyāna indien, avec de notables apports taoïstes. Dans le bouddhisme zen, il y a l’état de satori (wù en chinois) qui désigne un éveil, une compréhension permanente du monde. Il y a également la notion de kenshō (jianxing en chinois) qui désigne une expérience de compréhension passagère, la perception fugace de la vraie nature de Bouddha. C’est ce jianxing ou kenshō qui s’exprime le plus souvent dans l’art chinois ou japonais. Et c’est justement là l’apport du taoïsme qui, contrairement au bouddhisme indien, met en avant la notion de fugacité opposée à celle du nirvana réputé permanent.

Allez hop, exercice pratique.

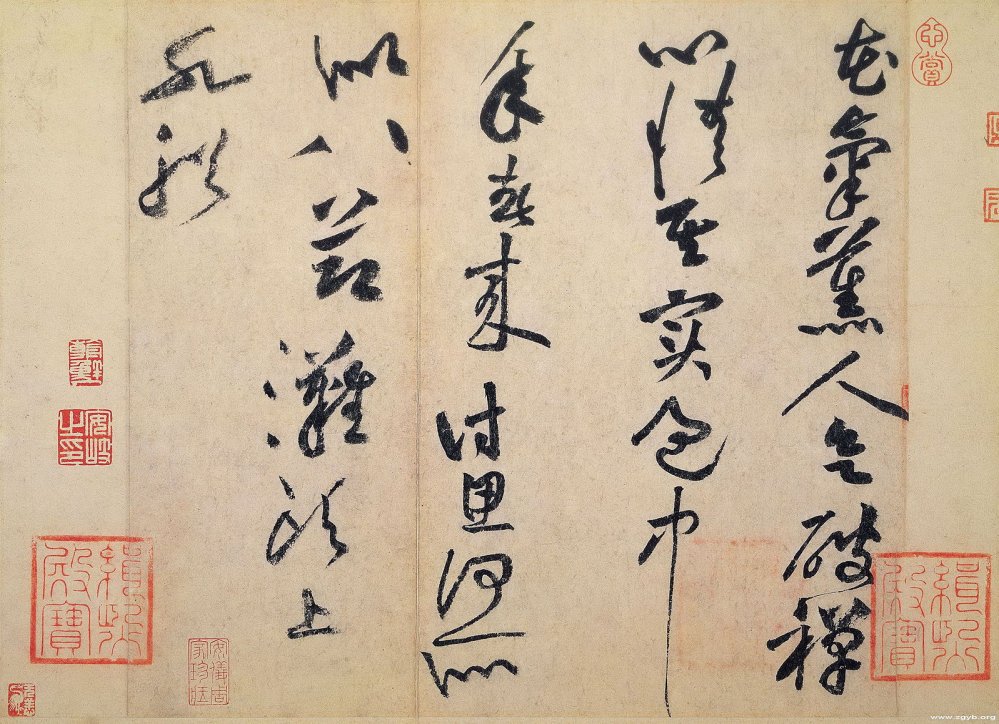

Considérons la naissance d’une calligraphie. Le calligraphe médite, puis trace en une poignée de secondes quelques idéogrammes sur le papier. Pas de possibilité à l’erreur, pas de retouche, rien. Juste un geste instantané, en accord avec posture, respiration et vide intérieur.

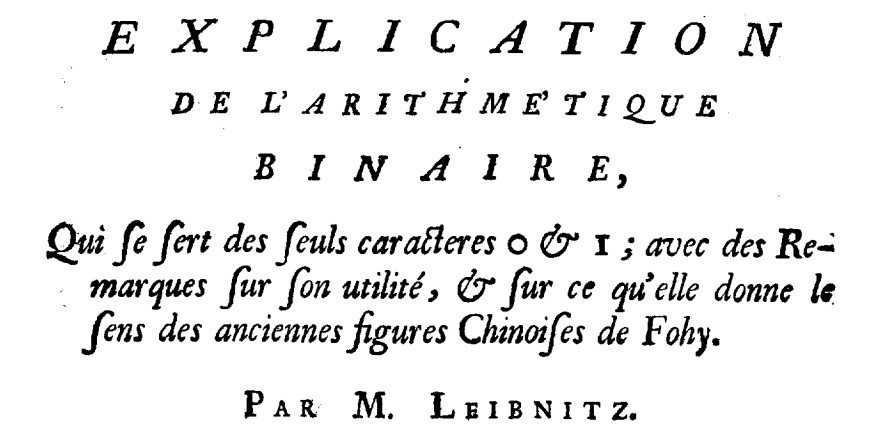

Calligraphie de Musô Soseki 夢窓疎石 (1275-1351),

moine zen, poète et jardinier

Si la calligraphie est parfaite, bravo c’est très bien, nous aurons droit à un chef-d’œuvre du Shodō, la Voie de l’Écriture en japonais, ou du shūfă, la calligraphie, en chinois. Et notre satisfaction occidentale sera pleine et entière. Pour un bouddhiste zen ou chán, en revanche, la chose ne s’arrêtera pas là. Ce chef-d’œuvre graphique sera considéré en tant que tel, bien sûr, mais aussi et surtout en tant que témoin d’une expérience de compréhension passagère. Spirituellement, cette expérience sera aussi importante que ses traces graphiques.

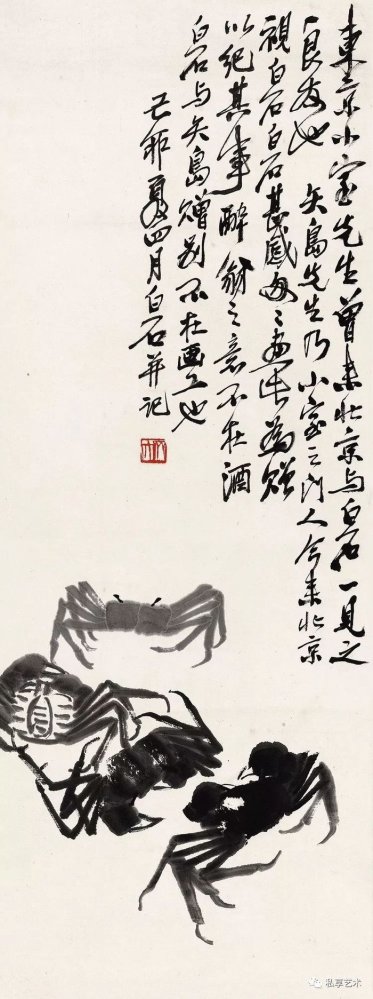

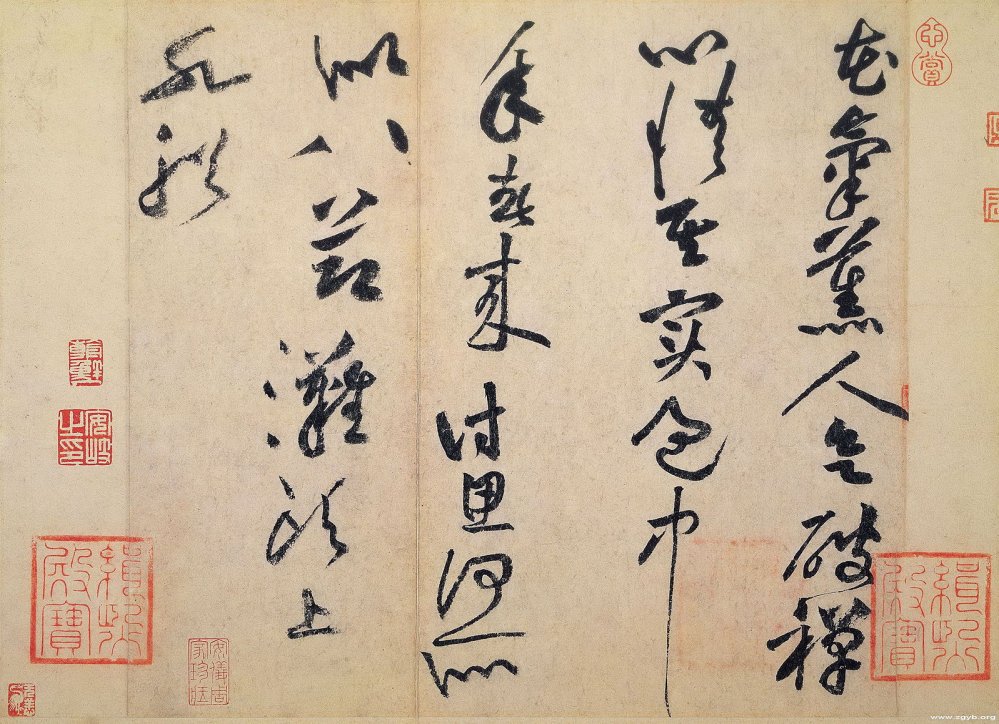

Fragrance d’une fleur,

poème calligraphié par Huang Tingjian 黄庭堅(1045—1105),

calligraphe, peintre et poète de la dynastie Song

Et c’est tellement vrai que les qualités d’une œuvre sont, selon la tradition chinoise, codifiées avec une extrême précision :

• le neng pin est une œuvre de talent accompli ;

• le miao pin est une œuvre d’essence merveilleuse ;

• le shen pin est une œuvre d’esprit divin ;

• le i pin est une œuvre de génie spontané.

« Si, pour définir les deux premiers degrés (…), on fait appel à de nombreux qualificatifs qui relèvent parfois de la notion de beauté, en revanche on n’applique le terme de shen pin qu’à une œuvre dont la qualité ineffable semble la relier à l’univers d’origine.(…) le i pin (…) : là aussi, il s’agit d’exalter l’entente innée entre l’homme et la nature. »

Dixit François Cheng, Vide et plein, Éd. du Seuil.

Deux qualités relatives à la beauté plastique, donc, supplantées par deux qualités relatives à la compréhension de l’univers. (Faire la distinction entre ces quatre catégories me paraît un tantinet ardu, mais passons.) Quand nous contemplons une calligraphie chinoise ou japonaise, nous nous retrouvons donc à la fois devant :

• une impermanence, c’est-à-dire l’expérience de compréhension passagère et spontanée de l’artiste

• le souvenir fragile de cette impermanence que sont les idéogrammes posés sur le papier. Autrement dit, la trace d’un état vécu à un moment donné.

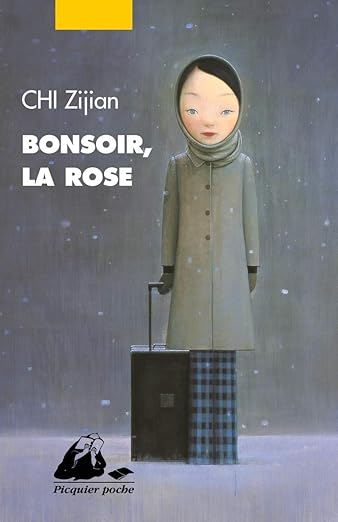

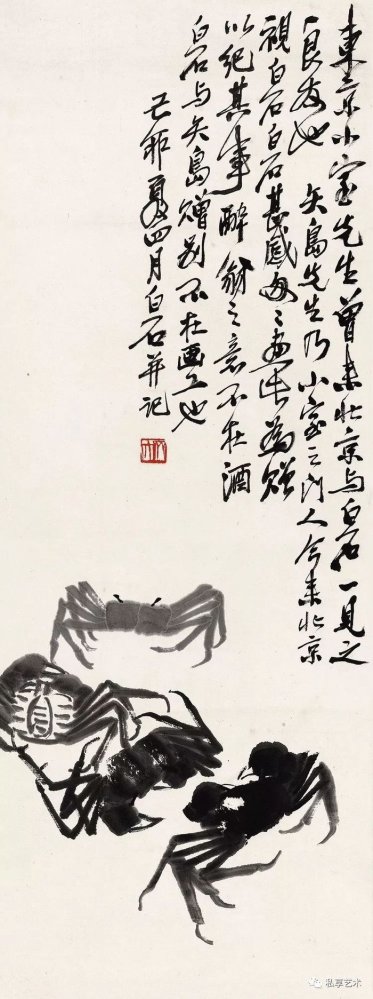

Calligraphie et peinture de Qi Baishi 齐白石 (1864-1957),

à propos de la venue d’un ami japonais

Qu’en est-il, maintenant, du zen et de la photographie ? Si jusqu’à présent rien n’était simple, maintenant tout se complique ! Soit deux photographes. Le premier se promène avec son boîtier autour du cou, l’œil et l’esprit en éveil. Et soudain, Clic-Clac merci Kodak, il saisit à la volée un instantané qui fera sans aucun doute date dans l’Histoire de la Photographie. On peut assimiler dans une certaine mesure sa démarche à celle d’un calligraphe bouddhiste. Parce que le déclenchement de l’obturateur (encore plus rapide que la trace d’encre du calligraphe) sera au moins autant soumis à l’état intérieur du photographe qu’aux circonstances extérieures.

Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos

Dans une certaine mesure seulement, parce que pour ce photographe les circonstances extérieures jouent un rôle non négligeable alors qu’il est nul chez le calligraphe et le peintre bouddhistes.

Prenons maintenant un second photographe. Il se plante dans un coin, règle tranquillement son cadre, sa mise au point, son ouverture et sa vitesse, puis attend patiemment que survienne l’événement, énorme ou minuscule, qui le fera appuyer sur le déclencheur.

Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos

Ou bien il n’attend rien de spécial parce que son sujet est inerte.

Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos

Le comportement de celui-là ne peut en aucun cas, me semble-t-il, être comparé à une posture zen. Parce qu’il y a beaucoup trop d’intention, de préméditation et surtout de sujétion aux circonstances extérieures pour que l’on puisse l’assimiler à quoi que ce soit de zen. Même si ledit photographe expose son cliché sans recadrage ni retouche, glorifiant ainsi l’instant pur, net et sans bavures. Il en faut beaucoup plus (ou beaucoup moins, comme on veut), pour s’inscrire dans la philosophie du bouddhisme zen ou chán qui, marqué encore une fois par le taoïsme, rejette totalement toute idée d’intention, de but à atteindre.

L’état de kenshō ou de jianxing (compréhension fugace) et même celui de satori ou de wù (illumination) ne peuvent être le fruit d’une préméditation et doivent être considérés, à la limite, comme de bienheureux accidents. La taoïsme, d’ailleurs, est très clair à ce sujet puisque Lao-Tseu (ou Lao Zi) disait, au tout début de son Tao-tê-king (ou Dào dé jīng) (La Voie et sa vertu) :

« La voie qui peut s’énoncer

n’est pas la Voie pour toujours

Le nom qui peut la nommer

n’est pas le Nom pour toujours. »

Autrement dit, la poursuite d’un but spirituel par l’intermédiaire d’un art bien précis est, par définition, vouée à l’échec. (On pourra discuter à l’infini des multiples traductions de ce quatrain, le sens est néanmoins globalement celui-ci.) Et le maître Deshan Xuanjian en remit une couche pour les non-comprenants :

« Habillez-vous, mangez, chiez, c’est tout. Il n’y a pas de cycle des morts et des renaissances à craindre, pas de nirvana à atteindre, pas de bodhi à acquérir. Soyez une personne ordinaire, sans rien à accomplir. »

Et toc. On voit par là que le rapprochement entre zen et photographie est, le plus souvent, totalement hors de propos tellement il y a d’intentions et de recherche de buts à atteindre chez l’adepte de la chambre obscure. Les notions d’instant et de sérénité, présentes dans les deux pratiques, ne suffisent pas à établir une correspondance, un air de famille. Loin s’en faut. Même si cela n’exclut pas qu’un photographe puisse atteindre l’état de kenshō ou de jianxing (compréhension fugace), voire de satori ou de wù (illumination). Un accident est si vite arrivé.

Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos Photo © Alain Korkos

Photo © Alain Korkos